積極財政は金融から手痛い反撃を受けるのか?

<日本の個人消費は長期的に停滞している。GDPベースの実質個人消費は20年前と比べて5%強しか増えていない(図表1)。1年あたりに換算すれば0.2~0.3%とゼロに近い。コロナ前の2015~19年平均と比べれば全く増えておらず、驚異的なまでの停滞ぶりである。もちろん人口減少の影響も多少あるのだが、「人口1人あたり」でみても停滞している姿に変わりはない。

■図表1:実質個人消費の推移(出所:内閣府)

なお、個人消費以外も含めた実質GDPは20年前と比べて10%強増えているので、企業・政府活動と比べて家計活動の停滞が目立つことも併せて指摘できる。

したがって、企業経営者は「これだけ賃金を上げていて、当社の人件費もかなり増えているのに、なんで消費が伸びてこないのだろうか?(→どうせ消費しないなら賃上げしても意味ないんじゃないの)」と首を傾げるし、家計(労働者)は「賃上げっていってもインフレ分がカバーされ始めただけで、我々の生活は苦しいままなんですけど(→消費させたいならもっと賃金上げてくれよ)」とため息をつくばかりで、相互に違和感を抱いているのが現状である。

つまり、企業の利益をしっかり回収するためには、従業員でいるだけではダメで、株主となることが重要である。要するに、資産運用をしっかりやりましょうということだ。

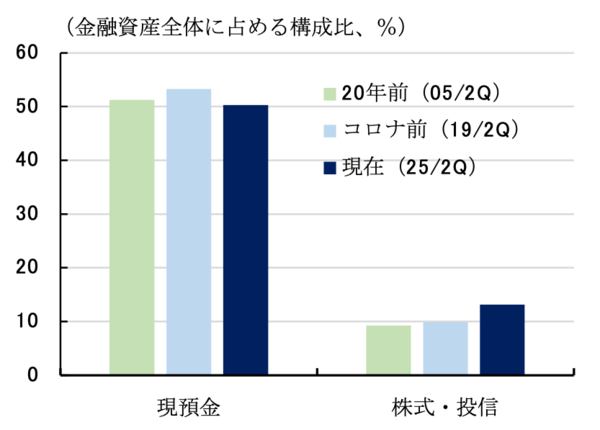

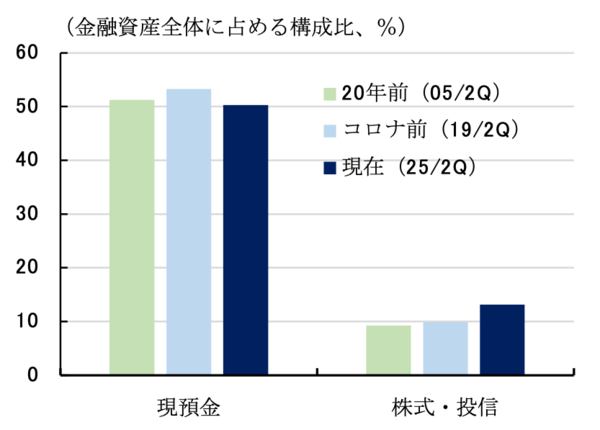

新NISAなどを契機に何度目かの投資ブームが起きており、株高による含み益も込みで家計のリスク資産シフトは一応進んでいるが、家計金融資産は今なお現預金偏重である(図表4)。もちろん金利がある程度高ければ現預金偏重でも構わないわけだが、日銀の低金利政策継続を背景に預金金利は今なお低水準である。

■図表4:家計金融資産の内訳(出所:日本銀行)

それにもかかわらず現預金偏重が続いているため、可処分所得を構成する要素の1つである財産所得の伸びが抑制されている。これが可処分所得全体や消費の伸びの鈍さの一因になっている。

「賃金を上げたくない企業、株主だけが豊かに──日本の消費は20年ゼロ成長、個人が取るべき唯一の道とは」と題して企業の利益分配に関する考察を河田 皓史(チーフグローバルエコノミスト)氏が展開している。

■図表1:実質個人消費の推移(出所:内閣府)

なお、個人消費以外も含めた実質GDPは20年前と比べて10%強増えているので、企業・政府活動と比べて家計活動の停滞が目立つことも併せて指摘できる。

「賃上げ」めぐり企業と個人で認識に差

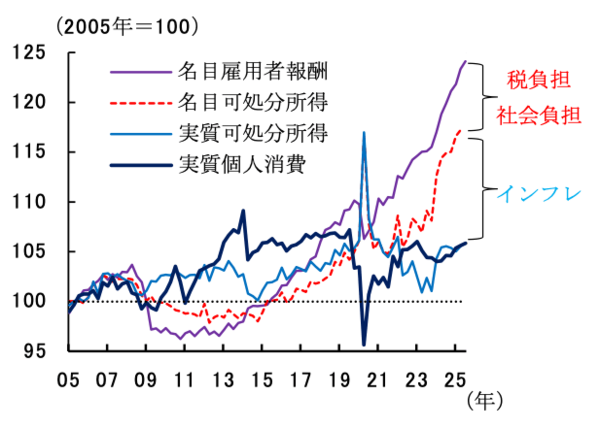

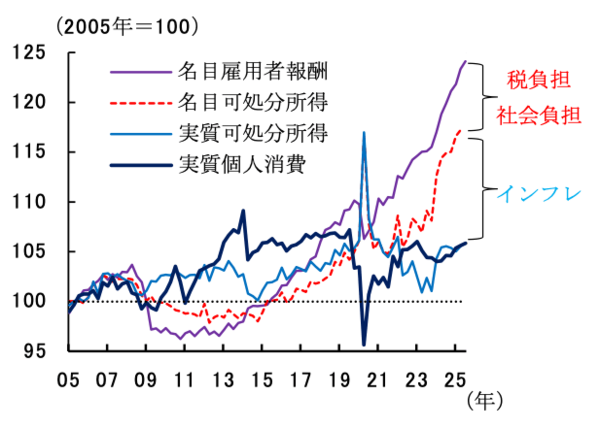

実質個人消費が停滞しているのは、基本的には実質可処分所得が伸びていないためである(=カネがないのでモノを買えない)。ここで言う「実質(real)」とは、「インフレ分を調整している」ということである。話を若干わかりにくくしているのは、ここ数年のインフレと賃上げによって、インフレ分を調整しない数字(「名目(nominal)」と呼ぶ)は着実に伸びているという点である。

例えば、企業からみた人件費に近い概念である「名目雇用者報酬」は、20年前と比べて25%ほど増えている(図表2)。年率換算すれば1%以上の伸びであり、企業からみれば「人件費は結構増えているんだけどなぁ」という印象になろう。

■図表2:所得と消費の推移(出所:内閣府)

実質個人消費が停滞しているのは、基本的には実質可処分所得が伸びていないためである(=カネがないのでモノを買えない)。ここで言う「実質(real)」とは、「インフレ分を調整している」ということである。話を若干わかりにくくしているのは、ここ数年のインフレと賃上げによって、インフレ分を調整しない数字(「名目(nominal)」と呼ぶ)は着実に伸びているという点である。

例えば、企業からみた人件費に近い概念である「名目雇用者報酬」は、20年前と比べて25%ほど増えている(図表2)。年率換算すれば1%以上の伸びであり、企業からみれば「人件費は結構増えているんだけどなぁ」という印象になろう。

■図表2:所得と消費の推移(出所:内閣府)

したがって、企業経営者は「これだけ賃金を上げていて、当社の人件費もかなり増えているのに、なんで消費が伸びてこないのだろうか?(→どうせ消費しないなら賃上げしても意味ないんじゃないの)」と首を傾げるし、家計(労働者)は「賃上げっていってもインフレ分がカバーされ始めただけで、我々の生活は苦しいままなんですけど(→消費させたいならもっと賃金上げてくれよ)」とため息をつくばかりで、相互に違和感を抱いているのが現状である。

物価高対策や税・社会負担軽減は「負担の付け替え」

名目可処分所得があまり増えていない点については、高齢化などに伴う現役世代の税負担・社会負担の増大が問題視されることが多い(図表2の「名目雇用者報酬」と「名目可処分所得」の差がそれに対応する)。だからこそ「減税and/or社会負担軽減で手取りを増やそう」という呼びかけは大きな支持・共感を呼ぶ。

また、「名目」と「実質」の差であるインフレが問題視されることも多い(図表2の「名目可処分所得」と「実質可処分所得」の差がそれに対応する)。だからこそ、「物価高対策が必要」という呼びかけも大きな支持・共感を呼ぶ。

こうした状況を踏まえれば、11月下旬に閣議決定された経済対策も含め、物価高対策や税負担・社会負担軽減に関する政策論議が続いていることは「民意」の反映と言える。ただ、財政資金による物価高対策は所詮一時しのぎでしかない。税負担・社会負担の低減も「財政収支等の帳尻を最終的にどう合わせていくのか」という議論を避けて通れず、その意味で本質は「負担の付け替え」である。

こうした財政資金を使った対策が「一時的」ではなく「永続的」になってしまうと、当然ながら財政運営に負荷がかかる。財政運営への信認低下が生じれば、金融市場では円売り(円安)・債券売り(金利上昇)につながる。円安はインフレ要因になるし、金利上昇は負債のある主体(政府、企業、住宅ローン保有家計)にとっては負担増要因になる。

つまり、結局誰かに皺が寄るという意味で「負担の付け替え」に過ぎないし、金融市場は有権者ほど優しくないので、隙を見せれば容赦なく襲い掛かってくる。この点、短期的に積極財政を進めるにしても、長期的には帳尻を合わせるというスタンスは維持せざるを得ない。そうしなければ、どこかで金融市場が牙をむいてくるリスクに怯えながら生きていかざるを得なくなる。

名目可処分所得があまり増えていない点については、高齢化などに伴う現役世代の税負担・社会負担の増大が問題視されることが多い(図表2の「名目雇用者報酬」と「名目可処分所得」の差がそれに対応する)。だからこそ「減税and/or社会負担軽減で手取りを増やそう」という呼びかけは大きな支持・共感を呼ぶ。

また、「名目」と「実質」の差であるインフレが問題視されることも多い(図表2の「名目可処分所得」と「実質可処分所得」の差がそれに対応する)。だからこそ、「物価高対策が必要」という呼びかけも大きな支持・共感を呼ぶ。

こうした状況を踏まえれば、11月下旬に閣議決定された経済対策も含め、物価高対策や税負担・社会負担軽減に関する政策論議が続いていることは「民意」の反映と言える。ただ、財政資金による物価高対策は所詮一時しのぎでしかない。税負担・社会負担の低減も「財政収支等の帳尻を最終的にどう合わせていくのか」という議論を避けて通れず、その意味で本質は「負担の付け替え」である。

こうした財政資金を使った対策が「一時的」ではなく「永続的」になってしまうと、当然ながら財政運営に負荷がかかる。財政運営への信認低下が生じれば、金融市場では円売り(円安)・債券売り(金利上昇)につながる。円安はインフレ要因になるし、金利上昇は負債のある主体(政府、企業、住宅ローン保有家計)にとっては負担増要因になる。

つまり、結局誰かに皺が寄るという意味で「負担の付け替え」に過ぎないし、金融市場は有権者ほど優しくないので、隙を見せれば容赦なく襲い掛かってくる。この点、短期的に積極財政を進めるにしても、長期的には帳尻を合わせるというスタンスは維持せざるを得ない。そうしなければ、どこかで金融市場が牙をむいてくるリスクに怯えながら生きていかざるを得なくなる。

大幅な賃上げは非現実的、ではどうする?

こうした過度なリスクをとらずに個人消費を増やしていくには、「国がやたらと財政資金を出さずとも家計の実質所得が改善する」道筋を模索することが必要である。この点で最もストレートな道は、企業がもっと大幅な賃上げをすることである。

ただし、この道はあまり現実的ではないかもしれない。この数年のインフレ・賃上げサイクルを経て判明したことは、企業は「インフレ分以上に賃金を上げる気はない」ということである(一部の有識者は「実質ゼロベア・ノルム」と表現している)。

少なくとも大企業の労働分配率はこの数年でかなり下がったので、その意味で賃上げ余力は相当あるはずだが、実質賃金が持続的にプラスになるほど賃上げする気はないらしい。家計としては腹立たしいことだが、結局のところ賃金を決めるのは企業だし、怒ったところで何も解決はしない(企業を動かすには、転職がもっと大幅に増える必要があると思う)。

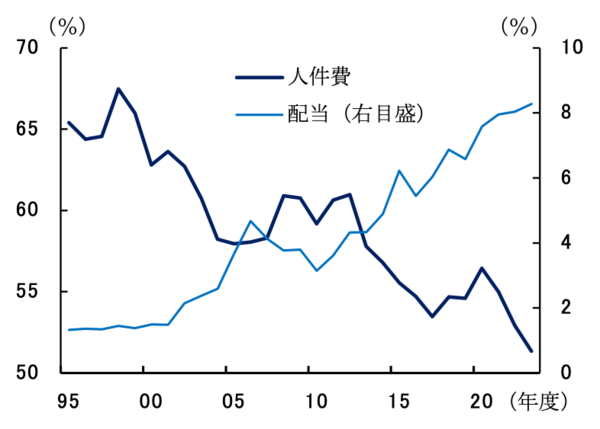

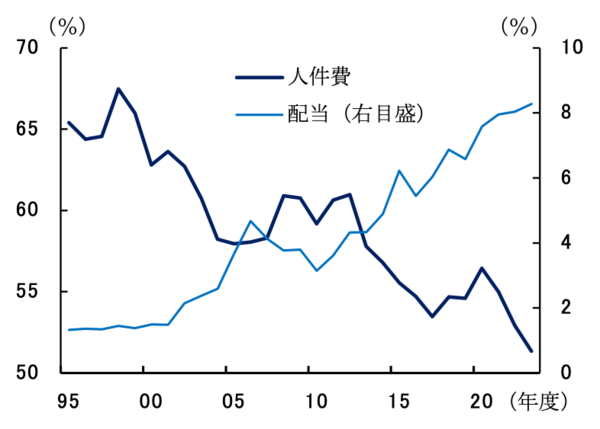

企業は従業員への還元には消極的だが、株主への還元には極めて積極的である。企業の粗利益分配(※粗利益=売上高-売上原価)をみると、従業員への還元はダウントレンドにあるのに対し、株主への還元は右肩上がりである(図表3)。

■図表3:企業の粗利益分配(出所:財務省)

こうした過度なリスクをとらずに個人消費を増やしていくには、「国がやたらと財政資金を出さずとも家計の実質所得が改善する」道筋を模索することが必要である。この点で最もストレートな道は、企業がもっと大幅な賃上げをすることである。

ただし、この道はあまり現実的ではないかもしれない。この数年のインフレ・賃上げサイクルを経て判明したことは、企業は「インフレ分以上に賃金を上げる気はない」ということである(一部の有識者は「実質ゼロベア・ノルム」と表現している)。

少なくとも大企業の労働分配率はこの数年でかなり下がったので、その意味で賃上げ余力は相当あるはずだが、実質賃金が持続的にプラスになるほど賃上げする気はないらしい。家計としては腹立たしいことだが、結局のところ賃金を決めるのは企業だし、怒ったところで何も解決はしない(企業を動かすには、転職がもっと大幅に増える必要があると思う)。

企業は従業員への還元には消極的だが、株主への還元には極めて積極的である。企業の粗利益分配(※粗利益=売上高-売上原価)をみると、従業員への還元はダウントレンドにあるのに対し、株主への還元は右肩上がりである(図表3)。

■図表3:企業の粗利益分配(出所:財務省)

つまり、企業の利益をしっかり回収するためには、従業員でいるだけではダメで、株主となることが重要である。要するに、資産運用をしっかりやりましょうということだ。

新NISAなどを契機に何度目かの投資ブームが起きており、株高による含み益も込みで家計のリスク資産シフトは一応進んでいるが、家計金融資産は今なお現預金偏重である(図表4)。もちろん金利がある程度高ければ現預金偏重でも構わないわけだが、日銀の低金利政策継続を背景に預金金利は今なお低水準である。

■図表4:家計金融資産の内訳(出所:日本銀行)

それにもかかわらず現預金偏重が続いているため、可処分所得を構成する要素の1つである財産所得の伸びが抑制されている。これが可処分所得全体や消費の伸びの鈍さの一因になっている。

唯一の道は、家計金融資産2000兆円の有効活用

要するに、日本の家計が「カネがないのでモノを買えない」という状況から抜け出せない理由の1つは、2000兆円以上も保有している金融資産を十分に有効活用できていないことにある。

現預金からリスク性資産(株式や株式投信など)への資金シフトなどを通じて、2000兆円の金融資産の運用利回りを例えば0.5%引き上げられれば、2000兆円×0.5%=10兆円も所得が増えることになる(実際にはここから税金が引かれるため可処分所得の増加幅はこれよりは若干小さくなる)。

賃金を家計が決めることはできない(例外は転職)が、家計金融資産をどのように運用するかは家計が自ら決めることができる。2000兆円の金融資産をもっと有効活用するという意志を持てるかどうかが、10年後の家計の豊かさを決めることになるだろう。>(以上「JB press」より引用)

要するに、日本の家計が「カネがないのでモノを買えない」という状況から抜け出せない理由の1つは、2000兆円以上も保有している金融資産を十分に有効活用できていないことにある。

現預金からリスク性資産(株式や株式投信など)への資金シフトなどを通じて、2000兆円の金融資産の運用利回りを例えば0.5%引き上げられれば、2000兆円×0.5%=10兆円も所得が増えることになる(実際にはここから税金が引かれるため可処分所得の増加幅はこれよりは若干小さくなる)。

賃金を家計が決めることはできない(例外は転職)が、家計金融資産をどのように運用するかは家計が自ら決めることができる。2000兆円の金融資産をもっと有効活用するという意志を持てるかどうかが、10年後の家計の豊かさを決めることになるだろう。>(以上「JB press」より引用)

「賃金を上げたくない企業、株主だけが豊かに──日本の消費は20年ゼロ成長、個人が取るべき唯一の道とは」と題して企業の利益分配に関する考察を河田 皓史(チーフグローバルエコノミスト)氏が展開している。

それは予てからこのブログで理論展開して来た、利益分配のあり方を政治が税制で誘導すべき、という結論と大差ない論評だ。しかし、ここで川田氏の論評を引用したのは政治家諸氏だけでなく、多くの国民に労働所得が増加しない原因は那辺にあるのか、と考察する一助になればと願ってのことだ。

川田氏は失われた35年間にも賃金が年率平均1%上昇しているにも拘らず、国民は賃上げの恩恵に浴していないと指摘する。その原因として社会保険料の負担増が賃上げ分を奪い取って余りあるからだと結論している。

もちろん川田氏の推論も一理あるのは間違いないが、むしろ消費増税の影響の方が大きいのではあるまいか。5%から10%に引き上げられたため、国民全体に消費意欲の減退が起きて、ことに大型消費財(新築家屋、クルーザー、といったもの)に対する消費が低迷している。

独裁国家では独裁者が国民から富を搾り取って自分たちの栄耀栄華に濫費するため国民は貧困化するが、日本の場合は財務省が国民に「財政規律」を理由に、あらゆる負担増を押し付けることによって、国民の貧困化が進行した。つまり日本は財務省の「独裁政権」が続いていたことになる。2010年に政権交代が起きても、実質的な財務省による独裁政権は少しも変わらず継続した。

現在、高市政権は財務省による独裁体制を変えようとして努力している。暫定税の廃止はその輝かしい成果だろう。しかし抜本的に税制を経済成長する税制に変革するには到っていないし、その議論すら封じられている。それは「消費税廃止」の風が政界に少しも吹いていないことだ。かろうじて「れいわ」が叫んでいるが、参政党の主張は「消費前税」にとどまっている。

川田氏は積極財政を勧めると金融から辛辣な反撃を受けるだろう、と警告している。しかし、果たしてそうだろうか。積極財政を進めるために国債を発行したとして、いかなる金融からの反撃があるというのだろうか。もちろん消費税が現行のままで積極財政を進めても大した効果をもたらさないことは明らかだ。なぜなら消費税は景気のブレーキで、経済に対してデフレ効果をもたらす。つまりサイドブレーキを引いたままエンジンを付加しても車(=経済)は加速しない。

経済成長しなければ積極財政は空撃ちになる。投資した結果の社会インフラ等の資産は残るが、それだけのことだ。積極財政が呼び水となって経済が拡大するためには世間に供給された資金が循環しなければ意味がない。それは日銀のマネーサプライを増やしただけでは経済成長に関して殆ど効果がない、ということは黒田氏が実施した異次元金融緩和で実証済みだ。

かつて高度経済成長期は日銀のマネーサプライを上回るマネーを銀行が「ペンマネー」として貨幣発効していた。つまり市中貨幣流通量が日銀の供給貨幣量をはるかに上回っていた。バブル期には日銀供給マネー約200兆円に対して、市中銀行発行のペンマネーが約500兆円に達していた。現在はその真反対だ。日銀の供給マネーサプライ500兆円に対して、銀行発行のペンマネーが約200兆円しかない。それでは経済成長するはずがない。

それでは低金利の現在、市中流通マネーを誰が吸い上げているのか。それは財務省と社会保険庁だ。国が国民からあらゆる名目を設けて所得を奪っているからだ。その惨たらしさは想像を絶する。災害が起きれば「災害復興税」、再エネ事業を始めれば「再エネ付加金」、森林事業を始めれば「森林税」、今度は少子化対策として「独身税」を設けるとか設けないとか。現在の国は江戸時代の「お奉行様」よりも苛烈な税の取り立てではないか。それで経済成長させようとするのは基本的に無理がある。国民は搾り取られるだけ搾り取られていて、GDPの主力エンジンたる個人消費が爆発的に拡大する余地は丸でない。

川田氏は結論として「家計金融資産をどのように運用するかは家計が自ら決めることができる。2000兆円の金融資産をもっと有効活用するという意志を持てるかどうかが、10年後の家計の豊かさを決めることになるだろう」と国のNISAなどの事業に気を使っているが、2000兆円の資産を持っているのは一握りの国民でしかない。日本国民の個人資産が2000兆円ある、というのは事実だが、それが等しく国民すべてが資産家だということではない。貯蓄の中央値を見ると世帯類型別中央値 (金融資産保有世帯)で、夫婦のみでは910万円で夫婦と子世帯では 640万円、世帯主のみは500万円となっている。老後資金に2,000万円必要だといわれているが、夫婦のみの世帯で見れば910万円で、必要とされる老後資金額に達していない世帯が過半数、というのが実態だ。

だから経済成長が必要だ。日本のジニ係数は0.38で極端な格差社会になっている。それを解消するにはディマンドプル・インフレが必要だ。そのためにも消費税廃止を断行し、税収減を補うためにも同時に法人税を旧に復して税制バランスを取れば良い。