大卒84歳、高卒76歳、中卒72歳…アメリカで「低学歴白人男性」の平均寿命が短くなっている。

<アメリカでは自殺率が上昇し続けている。一体何が起きているのか。早稲田大学教授で政治学者の中林美恵子さんは「特に注視すべきは、白人男性の自殺率の高さだ。経済的に困窮する非大卒の白人男性が増えており、彼らは薬物やアルコール依存による死亡率も高い。経済格差がそのまま寿命の格差になっている」という――。

日本より「不平等」なアメリカ

アメリカは「豊かすぎる人と貧しい人が混在する社会」になっています。どういうことなのか、簡単に説明しましょう。

まず、一般に経済格差を表す指標としては「相対的貧困率」や「ジニ係数」などが使われます。「相対的貧困率」とは、所得が中央値の半分未満である人々の割合を示す指標です。OECD(経済協力開発機構)のデータによれば、アメリカの相対的貧困率は18%で、日本は15.7%です。もう一つの「ジニ係数」とは、所得や資産の分布の不平等さを表す指標で、「0(ゼロ)」に近いほど平等、「1」に近いほど不平等であることを示しています。

同じくOECDのデータでは、アメリカのジニ係数は0.396で、日本は0.338です。いずれの指標を見ても、アメリカの所得格差は日本よりも大きいことがわかります。

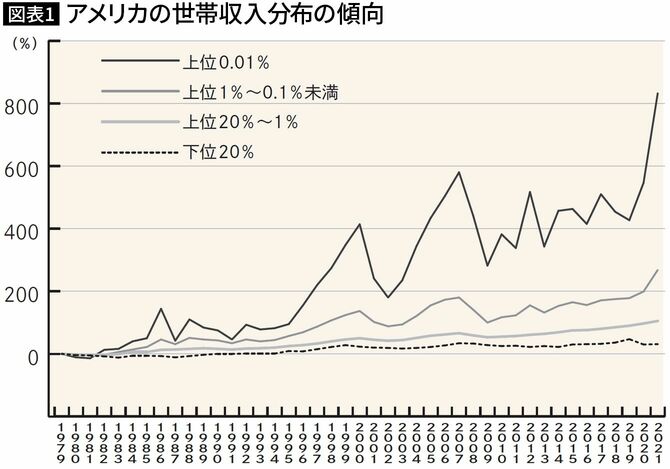

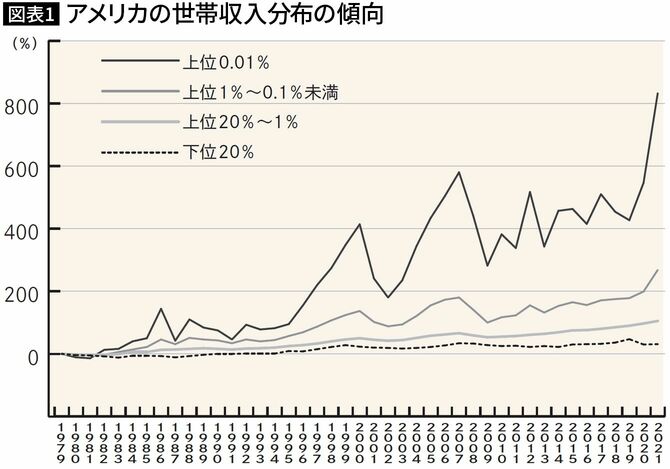

重要なことがもう一つあります。それは、富の配分が著しく偏っているということです。アメリカの格差は1990年頃から急拡大しています(図表1)。2021年にはトップ0.01%の収入が1979年比の約9倍、トップ1%の収入が約6倍になっているのに対して、下位20%の収入はほとんど変わっていないことがわかります。

※アメリカ議会予算局のデータをもとに作成(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

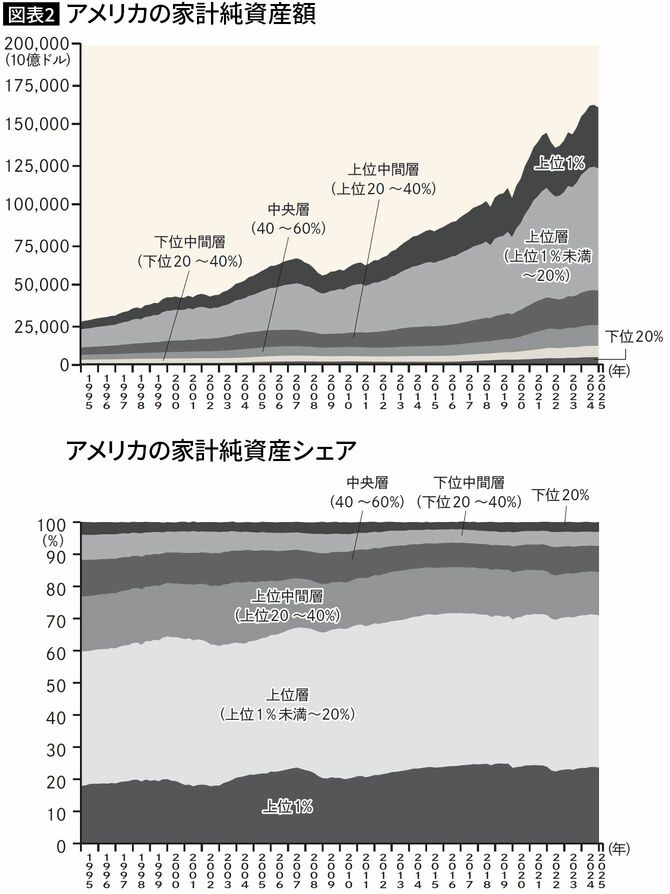

上位20%が全資産の70%を握っている

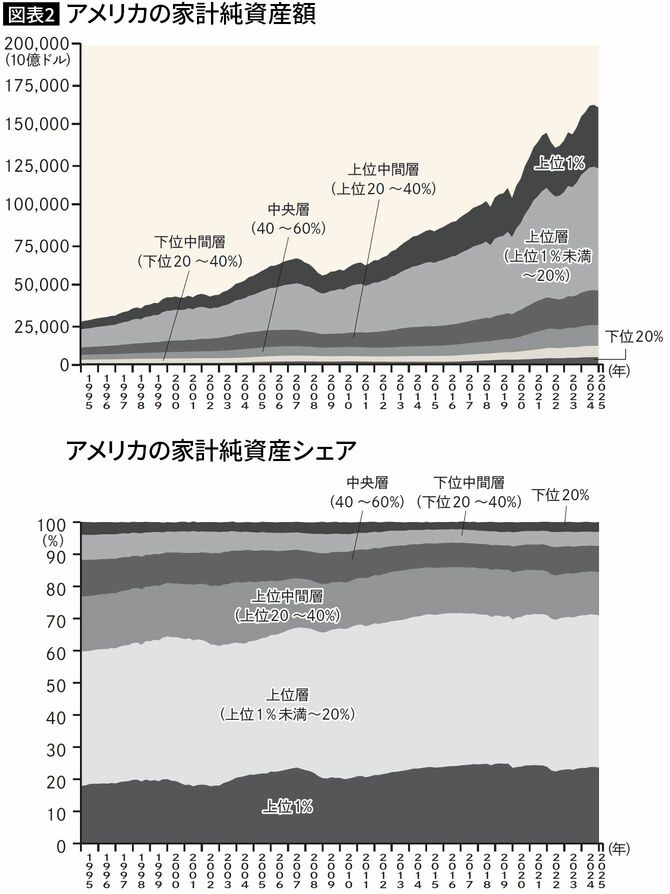

その結果として、アメリカの資産は大きな偏りを示しています。2024年第2四半期の純資産の保有を所得階層別にみると、トップ1%の収入が全資産の23%を占めています。上位20%の所得階層を見ると、1990年末には60%、2000年末に65%、2010年末に68%と上昇し、2024年には全資産の約70%を占めるに至っています(図表2)。

全体の約2割の要素から全体の約8割の成果が生み出されるという経験則のことを「パレートの法則」(80:20の法則)と呼びますが、まさに「パレートの法則」的な富の偏在が見られるということです。

※連邦準備制度理事会のデータをもとに作成(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

富める者がより富む仕組みになっている

アメリカには桁違いの大金持ちが多いことも知られています。たとえば、世界一の大金持ちはイーロン・マスク氏で、総資産額は3420億ドル。日本円(1ドル145円)で換算すると49兆5900億円です。

また、世界の大金持ちランキングを見ると、20位以内にアメリカ人は15人がランキングされています。ちなみに日本人のトップはファーストリテイリングの柳井正氏で、世界30位、資産総額451億ドル(6兆5395億円)です。

アメリカの超大金持ちは、もちろん巨大な税金を払っています。しかし、所得税率は日本ほど高くはありません。

たとえば、ざっくり言って日本の最高税率は55%(所得税45%と住民税10%)ですが、アメリカの連邦所得税の最高税率は37%です(地方税は自治体によって大きく異なり、0%の州もありますが、地域によっては、州と市の課税を加えて最大で50%になるところもあります)。

単純な比較はできませんが、日本では所得が多くなればなるほど税負担が増えるのに対して、アメリカでは税率が低いだけでなく、所得が増えるほど税率の低いキャピタルゲインや税額控除制度、および寄付控除制度などの利用率が高くなってきます。所得が高い方が税負担が減少するように見えるのはこのためです。

つまりは、アメリカ社会には富裕層がより富裕になっていくというサイクルが確立されてしまっていると言っても過言ではないでしょう。

アメリカの富裕層が、NPO(非営利団体)や財団を設立し、国内外の貧しい人々に対して、いわゆる公共サービス的な支援を行うことを「フィランソロピー」といいます。

たとえば、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏が「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」を設立し、アフリカ諸国に行ったワクチン支援やコンピュータの提供などといった活動が典型的な例です。そしてアメリカでは、教会や慈善団体でも、伝統的に同じような活動を行っています。

お金持ちになりすぎた人や慈善団体がこのような活動を行う背景には、貧富の差を矯正する政府の力が弱いことがあります。日本では政府が救うという発想になるのですが、アメリカはそれが弱いのです。その結果、所得格差や貧富の差が大きく拡大し、中間層が薄くなっています。そのため、貧しい人々は、日々の食費にも困るような生活を強いられているのです。

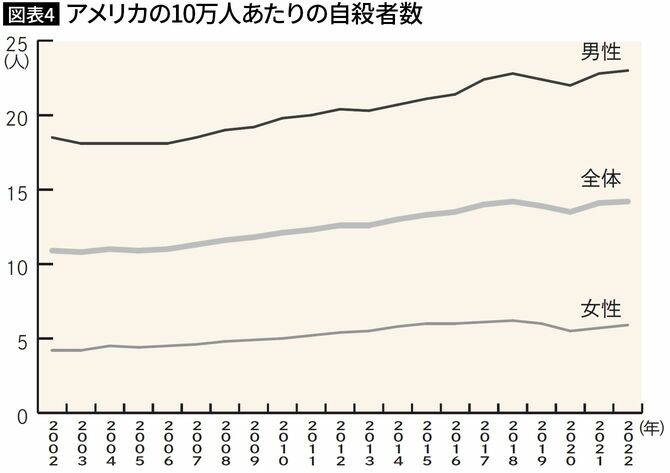

※CDC(国立健康統計センター)のデータをもとに作成(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

アメリカ疾病対策センター(CDC)によれば、2022年の自殺者数は4万9449人(速報値)で、1941年の調査開始以来、過去最多となりました。人口10万人当たりの自殺者数は14.3人。日本(17.2人)より少ないものの、明らかに増加傾向にあります。

ちなみに、日本の自殺者は、2003年に3万4427人でピークとなりましたが、その後減少に転じ、2024年の自殺者は2万320人でした。

アメリカの自殺者を男女別で見ると、男性が女性の4倍近く多く、年齢別では男性35歳以上、特に75歳以上の男性の自殺者数が突出して高くなっています。人種別で見ると、アラスカ原住民とネイティブアメリカンの男性とともに白人男性の自殺率も高くなっています。また、銃による自殺者数は2万6993人で過去最多となっています。

非大卒白人男性が陥る「絶望死」

ここで注意しなければならないことがあります。それは、アラスカ原住民とネイティブアメリカンの男性の自殺は、マイノリティゆえの生きづらさによるものであるのに対して、「白人男性」の自殺率はそれとは異なる要因という点です。

2020年にアメリカで衝撃的な書籍が刊行されました。題名は『Deaths of Despair and the Future of Capitalism』(Princeton University Press)。著者は、ノーベル経済学賞を受賞したアンガス・ディートン教授と、医療経済学の専門家のアン・ケース教授です。すでに邦訳(『絶望死のアメリカ 資本主義がめざすべきもの』(松本裕訳、みすず書房)も刊行されています。

かつて白人労働者は中間層を形成していました。しかし、自動車など製造業の衰退によって、非大卒白人労働者は職を失い、貧しい人々の側に回るケースが増えています。

大卒白人が豊かな生活を謳歌する一方で、非大卒の白人労働者は貧しくなり、その格差は拡大しているのです。この極端な不平等が生まれた結果、1990年代末以降、45〜54歳の白人非大卒労働者の「自殺率」が急激に増えたのです。

さらに、自殺だけではなく、薬物の過剰摂取やアルコール性肝疾患による死亡率も急増しています。前述の本では、この三つの要因による死亡を「絶望死」(Deaths of Despair)と名付けています。

日本より「不平等」なアメリカ

アメリカは「豊かすぎる人と貧しい人が混在する社会」になっています。どういうことなのか、簡単に説明しましょう。

まず、一般に経済格差を表す指標としては「相対的貧困率」や「ジニ係数」などが使われます。「相対的貧困率」とは、所得が中央値の半分未満である人々の割合を示す指標です。OECD(経済協力開発機構)のデータによれば、アメリカの相対的貧困率は18%で、日本は15.7%です。もう一つの「ジニ係数」とは、所得や資産の分布の不平等さを表す指標で、「0(ゼロ)」に近いほど平等、「1」に近いほど不平等であることを示しています。

同じくOECDのデータでは、アメリカのジニ係数は0.396で、日本は0.338です。いずれの指標を見ても、アメリカの所得格差は日本よりも大きいことがわかります。

重要なことがもう一つあります。それは、富の配分が著しく偏っているということです。アメリカの格差は1990年頃から急拡大しています(図表1)。2021年にはトップ0.01%の収入が1979年比の約9倍、トップ1%の収入が約6倍になっているのに対して、下位20%の収入はほとんど変わっていないことがわかります。

※アメリカ議会予算局のデータをもとに作成(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

上位20%が全資産の70%を握っている

その結果として、アメリカの資産は大きな偏りを示しています。2024年第2四半期の純資産の保有を所得階層別にみると、トップ1%の収入が全資産の23%を占めています。上位20%の所得階層を見ると、1990年末には60%、2000年末に65%、2010年末に68%と上昇し、2024年には全資産の約70%を占めるに至っています(図表2)。

全体の約2割の要素から全体の約8割の成果が生み出されるという経験則のことを「パレートの法則」(80:20の法則)と呼びますが、まさに「パレートの法則」的な富の偏在が見られるということです。

※連邦準備制度理事会のデータをもとに作成(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

富める者がより富む仕組みになっている

アメリカには桁違いの大金持ちが多いことも知られています。たとえば、世界一の大金持ちはイーロン・マスク氏で、総資産額は3420億ドル。日本円(1ドル145円)で換算すると49兆5900億円です。

また、世界の大金持ちランキングを見ると、20位以内にアメリカ人は15人がランキングされています。ちなみに日本人のトップはファーストリテイリングの柳井正氏で、世界30位、資産総額451億ドル(6兆5395億円)です。

アメリカの超大金持ちは、もちろん巨大な税金を払っています。しかし、所得税率は日本ほど高くはありません。

たとえば、ざっくり言って日本の最高税率は55%(所得税45%と住民税10%)ですが、アメリカの連邦所得税の最高税率は37%です(地方税は自治体によって大きく異なり、0%の州もありますが、地域によっては、州と市の課税を加えて最大で50%になるところもあります)。

単純な比較はできませんが、日本では所得が多くなればなるほど税負担が増えるのに対して、アメリカでは税率が低いだけでなく、所得が増えるほど税率の低いキャピタルゲインや税額控除制度、および寄付控除制度などの利用率が高くなってきます。所得が高い方が税負担が減少するように見えるのはこのためです。

つまりは、アメリカ社会には富裕層がより富裕になっていくというサイクルが確立されてしまっていると言っても過言ではないでしょう。

アメリカの富裕層が、NPO(非営利団体)や財団を設立し、国内外の貧しい人々に対して、いわゆる公共サービス的な支援を行うことを「フィランソロピー」といいます。

たとえば、マイクロソフトのビル・ゲイツ氏が「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」を設立し、アフリカ諸国に行ったワクチン支援やコンピュータの提供などといった活動が典型的な例です。そしてアメリカでは、教会や慈善団体でも、伝統的に同じような活動を行っています。

お金持ちになりすぎた人や慈善団体がこのような活動を行う背景には、貧富の差を矯正する政府の力が弱いことがあります。日本では政府が救うという発想になるのですが、アメリカはそれが弱いのです。その結果、所得格差や貧富の差が大きく拡大し、中間層が薄くなっています。そのため、貧しい人々は、日々の食費にも困るような生活を強いられているのです。

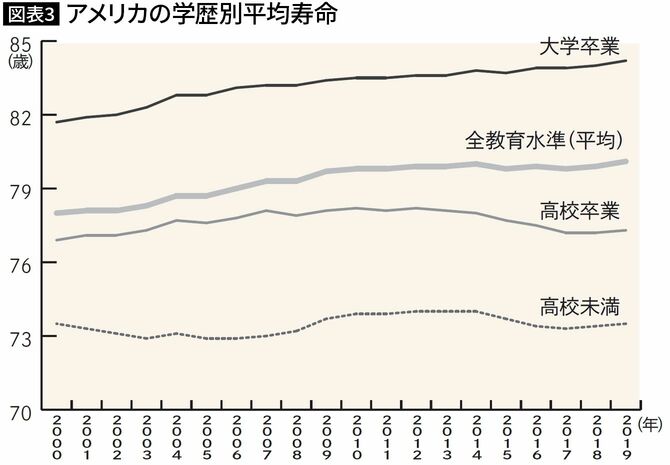

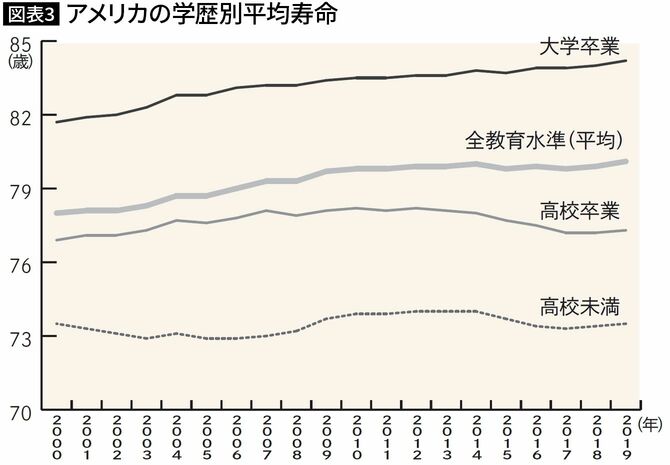

高卒者の平均寿命は大卒者より約8歳下がる

アメリカで大きな経済格差が生まれる一つの要因は、学歴格差にあります。高卒者と大卒者の生涯賃金格差は、日本では約1.5倍といわれていますが、アメリカでは2倍以上になっているのです。これは、学歴格差が経済格差を生んでいるということですが、経済格差は「寿命格差」も生んでいるというデータがあります(図表3)。

大卒者の平均寿命が約84歳なのに対して、高卒者の平均寿命は約76歳、高校を卒業していない人は約72歳と大幅な違いがあるということです。

※IHME(健康指標評価研究所)のデータをもとに作成 Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Used with permission. All rights reserved.(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

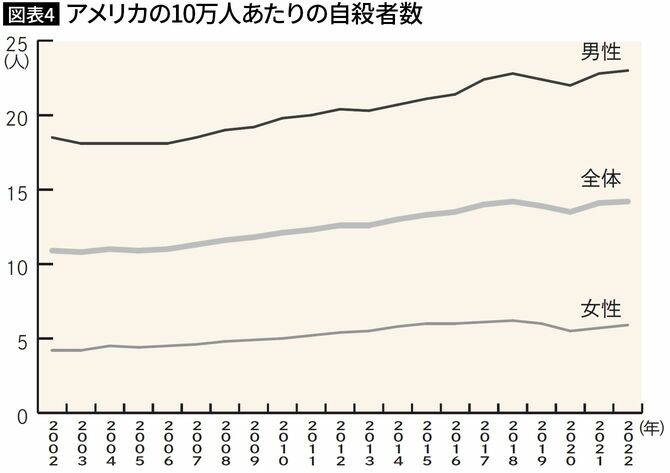

また、経済格差は社会に様々な悪影響を及ぼします。その一つが自殺者の増加です(図表4)。

アメリカで大きな経済格差が生まれる一つの要因は、学歴格差にあります。高卒者と大卒者の生涯賃金格差は、日本では約1.5倍といわれていますが、アメリカでは2倍以上になっているのです。これは、学歴格差が経済格差を生んでいるということですが、経済格差は「寿命格差」も生んでいるというデータがあります(図表3)。

大卒者の平均寿命が約84歳なのに対して、高卒者の平均寿命は約76歳、高校を卒業していない人は約72歳と大幅な違いがあるということです。

※IHME(健康指標評価研究所)のデータをもとに作成 Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. Used with permission. All rights reserved.(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

また、経済格差は社会に様々な悪影響を及ぼします。その一つが自殺者の増加です(図表4)。

※CDC(国立健康統計センター)のデータをもとに作成(『日本人が知っておくべきアメリカのこと』(辰巳出版)より)

アメリカ疾病対策センター(CDC)によれば、2022年の自殺者数は4万9449人(速報値)で、1941年の調査開始以来、過去最多となりました。人口10万人当たりの自殺者数は14.3人。日本(17.2人)より少ないものの、明らかに増加傾向にあります。

ちなみに、日本の自殺者は、2003年に3万4427人でピークとなりましたが、その後減少に転じ、2024年の自殺者は2万320人でした。

アメリカの自殺者を男女別で見ると、男性が女性の4倍近く多く、年齢別では男性35歳以上、特に75歳以上の男性の自殺者数が突出して高くなっています。人種別で見ると、アラスカ原住民とネイティブアメリカンの男性とともに白人男性の自殺率も高くなっています。また、銃による自殺者数は2万6993人で過去最多となっています。

非大卒白人男性が陥る「絶望死」

ここで注意しなければならないことがあります。それは、アラスカ原住民とネイティブアメリカンの男性の自殺は、マイノリティゆえの生きづらさによるものであるのに対して、「白人男性」の自殺率はそれとは異なる要因という点です。

2020年にアメリカで衝撃的な書籍が刊行されました。題名は『Deaths of Despair and the Future of Capitalism』(Princeton University Press)。著者は、ノーベル経済学賞を受賞したアンガス・ディートン教授と、医療経済学の専門家のアン・ケース教授です。すでに邦訳(『絶望死のアメリカ 資本主義がめざすべきもの』(松本裕訳、みすず書房)も刊行されています。

かつて白人労働者は中間層を形成していました。しかし、自動車など製造業の衰退によって、非大卒白人労働者は職を失い、貧しい人々の側に回るケースが増えています。

大卒白人が豊かな生活を謳歌する一方で、非大卒の白人労働者は貧しくなり、その格差は拡大しているのです。この極端な不平等が生まれた結果、1990年代末以降、45〜54歳の白人非大卒労働者の「自殺率」が急激に増えたのです。

さらに、自殺だけではなく、薬物の過剰摂取やアルコール性肝疾患による死亡率も急増しています。前述の本では、この三つの要因による死亡を「絶望死」(Deaths of Despair)と名付けています。

安価な合成麻薬が市中にはびこっている

絶望死をもたらす「薬物」の一つが「フェンタニル」です。かつては直接中国から流入していましたが、アメリカ政府の抗議を受けて中国から直接の輸出はなくなりました。

アメリカ政府およびDEA(麻薬取締局)などの報告によると、現在はフェンタニルの原料(前駆体)の多くが中国からメキシコに送られ、メキシコのカルテルがアメリカ向けに製造しています。

合成麻薬の「フェンタニル」は、そもそもは同様の成分の医療用鎮痛剤を、製薬会社のロビー活動で規制緩和を行って、受け入れてきたという経緯があります。

ほかのドラッグとは異なり、フェンタニルは極めて安価です。フェンタニルそのものは医療用麻薬として正規に使われることがあり、ドラッグストアで買うことが可能なため、一般の人も巻き込んで薬物中毒が広がったのです。現在はドラッグストアで市販されずに処方箋が必要となったものの、違法に製造・流通する「非合法フェンタニル」がはびこっており、今やフェンタニルは、アメリカの大きな社会問題になっています。

街中でひとり大声を上げていた白人中年

生活苦ゆえにフェンタニルを使って現実逃避を余儀なくされている人も少なくないようです。2024年3月のことです。サンフランシスコで奇妙な光景に出遭いました。髪の毛がひどく乱れた、ホームレスのような中年の白人が、1人道端で何かを叫んでいるのです。

しかもそうした姿は珍しくなく、無人タクシーが行き交う街角で、独り言をつぶやいたり、大きな声を上げたりする人たちを何人も目にしました。精神的な病気を抱えている方かとも思いましたが、見かける人数の多さからフェンタニルが原因なのかもしれないと感じました。

極端な貧富の格差を是正することや、国民の健康を守ることは行政府の役割です。今や多くの国民が怒りを感じています。そこで、カスタマー(とりわけ大統領の支援者である国民)の動向に敏感なトランプ大統領は、不法移民の流入やメキシコ経由のフェンタニル密輸への懸念を強調し、犯罪を減らすためでもあることを理由に、国境警備の強化策を唱えているのです。>(以上「PRESIDENT」より引用)

「大卒84歳、高卒76歳、中卒72歳…アメリカで「低学歴白人男性」の平均寿命が短くなっているーー残酷な理由経済格差がそのまま寿命格差につながっている」との論評を中林 美恵子(政治学者、早稲田大学教授、公益財団法人東京財団理事長)氏が書いている。

絶望死をもたらす「薬物」の一つが「フェンタニル」です。かつては直接中国から流入していましたが、アメリカ政府の抗議を受けて中国から直接の輸出はなくなりました。

アメリカ政府およびDEA(麻薬取締局)などの報告によると、現在はフェンタニルの原料(前駆体)の多くが中国からメキシコに送られ、メキシコのカルテルがアメリカ向けに製造しています。

合成麻薬の「フェンタニル」は、そもそもは同様の成分の医療用鎮痛剤を、製薬会社のロビー活動で規制緩和を行って、受け入れてきたという経緯があります。

ほかのドラッグとは異なり、フェンタニルは極めて安価です。フェンタニルそのものは医療用麻薬として正規に使われることがあり、ドラッグストアで買うことが可能なため、一般の人も巻き込んで薬物中毒が広がったのです。現在はドラッグストアで市販されずに処方箋が必要となったものの、違法に製造・流通する「非合法フェンタニル」がはびこっており、今やフェンタニルは、アメリカの大きな社会問題になっています。

街中でひとり大声を上げていた白人中年

生活苦ゆえにフェンタニルを使って現実逃避を余儀なくされている人も少なくないようです。2024年3月のことです。サンフランシスコで奇妙な光景に出遭いました。髪の毛がひどく乱れた、ホームレスのような中年の白人が、1人道端で何かを叫んでいるのです。

しかもそうした姿は珍しくなく、無人タクシーが行き交う街角で、独り言をつぶやいたり、大きな声を上げたりする人たちを何人も目にしました。精神的な病気を抱えている方かとも思いましたが、見かける人数の多さからフェンタニルが原因なのかもしれないと感じました。

極端な貧富の格差を是正することや、国民の健康を守ることは行政府の役割です。今や多くの国民が怒りを感じています。そこで、カスタマー(とりわけ大統領の支援者である国民)の動向に敏感なトランプ大統領は、不法移民の流入やメキシコ経由のフェンタニル密輸への懸念を強調し、犯罪を減らすためでもあることを理由に、国境警備の強化策を唱えているのです。>(以上「PRESIDENT」より引用)

「大卒84歳、高卒76歳、中卒72歳…アメリカで「低学歴白人男性」の平均寿命が短くなっているーー残酷な理由経済格差がそのまま寿命格差につながっている」との論評を中林 美恵子(政治学者、早稲田大学教授、公益財団法人東京財団理事長)氏が書いている。

米国での学歴と平均寿命は良く判ったが、日本ではどうだろうかと色々検索してみたが、そのような「学歴別平均寿命」などといった統計を取っていないようだ。ただ国立がん研究センターの推計では中卒者は大卒者と比べて平均寿命前後での死亡確率が約1.4~1.5倍高いとされている。そのようなことから概して日本の学歴別の平均寿命は、学歴が高いほど長い傾向にある、と結論付けている。その理由として教育の機会の差が、健康リスクの少ない高賃金の仕事や質の高い医療へのアクセス、健康的な生活習慣などに関連するためと考えられるという。

また日本の富裕層とされるのは純金融資産1億円以上で、2023年時点の調査では富裕層と超富裕層の世帯数は約153.5万世帯で全体の3.0%に相当し、彼らの純金融資産総額は日本全体の金融資産総額の約26.1%を占めている。

それに対して、米国ではトップ1%の収入が全資産の23%を占めている。米国では富がいかに偏在しているか明らかだ。そして税負担でも日本の最高税率は55%(所得税45%と住民税10%)だが、アメリカの連邦所得税の最高税率は37%と格安だ(州によって37%よりも安い州と高い州がある)。ただ日本では資産課税が分離課税20%と優遇されているため、日本の資産1億円以上の層における平均的な税率は、約22.5%(所得税)とされている。

米国で富がトップ1%に偏在していることは、多くの貧困層が存在していることを意味する。まさに格差社会だが、その実態は貧困社会というべきだろう。

かつて米国の1960年代のホームドラマでは中間層が良く描かれていた。郊外の手入れの行き届いた一戸建てに暮らし、土曜日にはステーションワゴンに家族で乗り込んで買い物や行楽に出かける。家庭には様々な家電や家具が揃って豪華ではないものの、豊かな暮らしを送っていた。しかし現代の米国にはそのような中間層が激減し、豪邸に暮らす一握りの人たちと、劣悪な環境のボロアパートに暮らす人たちに大別されてしまったようだ。

州によって事情は大きく異なるようだが、歩くのが危険な地域が街の各所にある。それらの多くは麻薬や酒浸りの人たちでホームレスだ。「光と影」どころの話ではない。

トランプ氏がDOGEを設立して政府や公的部門の経費削減に乗り出したのも、こうした荒廃した米国社会を立て直すために、まずは税金で養っている公務員の整理から始めた。当然ながら海外支援をしているUSAIDの廃止も、国内の貧困層に対する支援こそ優先させるべきだとの考えからだ。そしてバイデンが国境の壁を開けたために米国内に大量流入した違法移民を祖国へ強制送還している。政権発足から100日間(2025年4月時点の情報)で米移民税関捜査局(ICE)は、6万5千人以上の外国人を強制送還したと発表した。

トランプ関税を同盟国にも課すことによって、米国内へ「製造業の投資」を行うように、半ば強制しているのも、貧困層の米国民の雇用拡大のためだ。国民を貧困層から中間層へ戻すには安定的な仕事がなければならない。まずは雇用の確保こそが必要だ。

シリコンバレーのIT企業投資は高学歴者の雇用拡大にはなったが、低学歴の雇用拡大には殆ど繋がらなかった。しかも近年はシリコンバレーの環境悪化により、IT企業が逃げ出している。そうすると、米国に必要なのは鉄鋼や造船や自動車といった製造業の雇用拡大だ。トランプ氏はそうした経済政策のために世界中から顰蹙を買いつつも関税の大幅引き上げ策を実施している。しかし関税引き上げは劇薬で、その反作用も大きいことをわきまえなければならない。反作用の最大のものは輸入物資の価格高騰だ。それが消費者物価に転嫁されると米国内の物価高騰になる。やっと下火になった物価高騰が再燃すれば来年の中間選挙で共和党が多くの州で議席を失い、連邦上・下院が過半数を割り込むことになりかねない。困難な国内事情を抱えて、トランプ氏は政権を運営しなければならない。