環境破壊に驀進するメガソーラ。

<はじめに:現場で感じる違和感

エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、その違和感を法的な言葉で説明できなければ、議論は抽象のまま空転してしまう。

そこで本稿では、法律の枠組みを交えながら、設計・施工や審査の杜撰さに対して、事業者や行政の責任をどう問えるかを、中立的に整理してみたい。

法的責任の整理

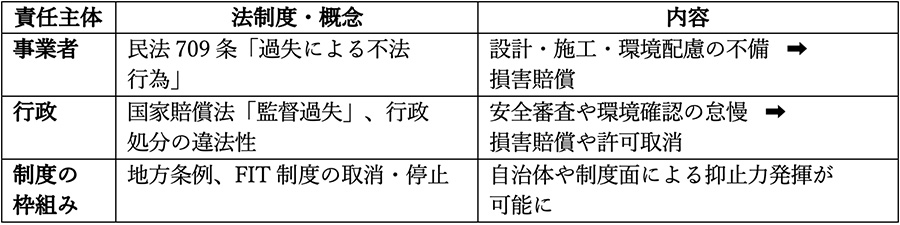

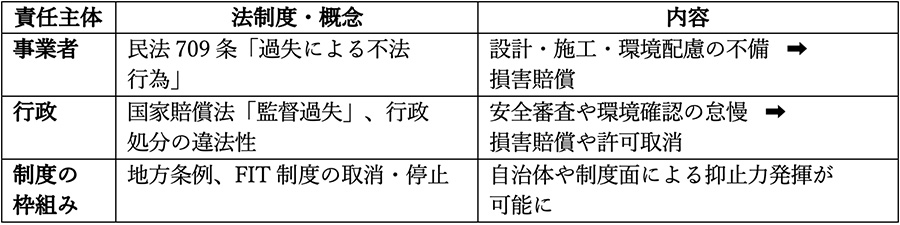

【A. 事業者の責任 — 民法709条による「過失」に基づく不法行為】

民法第709条によれば、“故意または過失”によって他人に損害を与えた者には、賠償責任があるとされる。従って、設計ミスや施工不備、環境アセス不備によって崩落や火災、景観破壊などが生じた場合、事業者には技術的過失として法的責任が及ぶ可能性がある。

【B. 行政の責任 — 国家賠償法による「監督過失」または行政処分の違法性】

行政が杜撰な設計を確認せずに許認可した場合、これは国家賠償法第1条で規定された“職務上の過失”として問われ得る。

さらに、法令の枠組みや審査基準を逸脱して認可を出した場合、「行政処分の違法」として取り消しを求められる事例も理論上はあり得る。

【C. 制度的抑止策 — 地方条例や基準の強化】

それに対して、技術的責任や行政責任の枠組みだけでなく、制度そのものの整備も進んでいる。自治体による「太陽光発電設備の規制条例」は、2025年7月時点で315件、市町村では全国で約273件が制定済みである。

これらは住民説明会・抑制区域・禁止区域などを規定し、地域環境の保全を図る重要なツールとなる。福島市などでは、従来1ヘクタール超の林地伐採に許可が必要だったのを、0.5ヘクタール超にも適用するよう規制を厳格化している。

現実の課題:住民訴訟と制度の穴

現在も、住民による差止訴訟や行政訴訟を通じた対抗手段が模索されている。例えば、奈良県平群町の大規模メガソーラーを巡る差止訴訟では、森林伐採による土砂災害の懸念が法廷で提起されたが、条例がない状況下では、認可差止の力は限定的だった。

また、先述の通り条例を制定した自治体では、住民への説明義務や景観保護の仕組みなどが整備されたが、実行力や対象地域の限定など、課題も残されている。

現地住民が取れるアクション

「困っている現地住民」ができることは以下の通りだという:自治体の条例や開発制度を調べる — 調和・規制条例の有無、違反時の罰則などを確認

行政に問い合わせる — 説明会の義務化や情報公開、禁止区域設定などを要請

専門家に相談する — 弁護士・環境団体と連携した、法的議論の土壌づくり

制度改善活動に参加する — シンポジウムや提言など、制度改革への協力

地域トラスト等の土地保全活動の模索 — ドイツのような「紛争調整組織」の導入も選択肢に。

阿蘇や釧路湿原で起きていること:2つの地域の実情

【阿蘇:景観も生態系も揺るがす開発の現場】

阿蘇地域では、世界的に評価される草原景観とカルデラ地形の中にメガソーラーの設置が進んでいる。環境省も規制強化を検討し始めており、ガイドラインの策定が進行中である。しかし法的拘束力はなく、今後の抑止力には限界があるようだ。

【釧路湿原:「ノー宣言」で見せた地域の意志】

ラムサール条約登録の湿原周辺に太陽光施設が急増し、希少な動植物への影響が懸念されている。釧路市は「ノー・モア・メガソーラー宣言」を表明し、条例化をめざす動きを進めているが、法的実効性は未知数だという。

こうした事案に対して、誰が法的な「責任」を問われるのか?

先述の説明を簡易な表にまとめてみた。

阿蘇では、景観保全の必要性が叫ばれる一方、釧路では、希少種の生育環境保全を 掲げた宣言と条例提案といった制度整備が進んでいる。

住民・地域が取れる対応策:5つのステップ自治体の条例やガイドラインの確認

1,条例の有無や法的枠の中身を確認し、説明会の要求・意見提出を準備する。

2,宣言や運動による地域の意思表明

3,法的拘束力がなくても、「ノー宣言」すれば社会的圧力となる。

4,専門家や団体との連携

5,市民団体や弁護士との協働で、法的議論や提言の影響力を強化できる。

制度改善への参画

1,説明会出席や公聴会での意見提出、条例策定に関わるアプローチを行う。

2,技術と法の視点をつなぐ情報発信

3,技術者としての経験を法的視点で支える発信は、専門的理解促進に貢献する。>(以上「アゴラ」より引用)

「メガソーラーの杜撰な設計に法的責任は問えるか:技術者が見た現場と制度」と題して室中 善博(技術士事務所代表)がメガソーラの問題を報告している。欧州でEV熱が冷めつつあり、同時に再エネの環境破壊が問題にされつつある。

エンジニアとして、斜面に無造作に並べられたソーラーパネルや、環境影響が検討されていないと思われる設置例に接し――これは「技術的問題」を超えた重大事案ではないか、との直感を持っている。しかし、その違和感を法的な言葉で説明できなければ、議論は抽象のまま空転してしまう。

そこで本稿では、法律の枠組みを交えながら、設計・施工や審査の杜撰さに対して、事業者や行政の責任をどう問えるかを、中立的に整理してみたい。

法的責任の整理

【A. 事業者の責任 — 民法709条による「過失」に基づく不法行為】

民法第709条によれば、“故意または過失”によって他人に損害を与えた者には、賠償責任があるとされる。従って、設計ミスや施工不備、環境アセス不備によって崩落や火災、景観破壊などが生じた場合、事業者には技術的過失として法的責任が及ぶ可能性がある。

【B. 行政の責任 — 国家賠償法による「監督過失」または行政処分の違法性】

行政が杜撰な設計を確認せずに許認可した場合、これは国家賠償法第1条で規定された“職務上の過失”として問われ得る。

さらに、法令の枠組みや審査基準を逸脱して認可を出した場合、「行政処分の違法」として取り消しを求められる事例も理論上はあり得る。

【C. 制度的抑止策 — 地方条例や基準の強化】

それに対して、技術的責任や行政責任の枠組みだけでなく、制度そのものの整備も進んでいる。自治体による「太陽光発電設備の規制条例」は、2025年7月時点で315件、市町村では全国で約273件が制定済みである。

これらは住民説明会・抑制区域・禁止区域などを規定し、地域環境の保全を図る重要なツールとなる。福島市などでは、従来1ヘクタール超の林地伐採に許可が必要だったのを、0.5ヘクタール超にも適用するよう規制を厳格化している。

現実の課題:住民訴訟と制度の穴

現在も、住民による差止訴訟や行政訴訟を通じた対抗手段が模索されている。例えば、奈良県平群町の大規模メガソーラーを巡る差止訴訟では、森林伐採による土砂災害の懸念が法廷で提起されたが、条例がない状況下では、認可差止の力は限定的だった。

また、先述の通り条例を制定した自治体では、住民への説明義務や景観保護の仕組みなどが整備されたが、実行力や対象地域の限定など、課題も残されている。

現地住民が取れるアクション

「困っている現地住民」ができることは以下の通りだという:自治体の条例や開発制度を調べる — 調和・規制条例の有無、違反時の罰則などを確認

行政に問い合わせる — 説明会の義務化や情報公開、禁止区域設定などを要請

専門家に相談する — 弁護士・環境団体と連携した、法的議論の土壌づくり

制度改善活動に参加する — シンポジウムや提言など、制度改革への協力

地域トラスト等の土地保全活動の模索 — ドイツのような「紛争調整組織」の導入も選択肢に。

阿蘇や釧路湿原で起きていること:2つの地域の実情

【阿蘇:景観も生態系も揺るがす開発の現場】

阿蘇地域では、世界的に評価される草原景観とカルデラ地形の中にメガソーラーの設置が進んでいる。環境省も規制強化を検討し始めており、ガイドラインの策定が進行中である。しかし法的拘束力はなく、今後の抑止力には限界があるようだ。

【釧路湿原:「ノー宣言」で見せた地域の意志】

ラムサール条約登録の湿原周辺に太陽光施設が急増し、希少な動植物への影響が懸念されている。釧路市は「ノー・モア・メガソーラー宣言」を表明し、条例化をめざす動きを進めているが、法的実効性は未知数だという。

こうした事案に対して、誰が法的な「責任」を問われるのか?

先述の説明を簡易な表にまとめてみた。

阿蘇では、景観保全の必要性が叫ばれる一方、釧路では、希少種の生育環境保全を 掲げた宣言と条例提案といった制度整備が進んでいる。

住民・地域が取れる対応策:5つのステップ自治体の条例やガイドラインの確認

1,条例の有無や法的枠の中身を確認し、説明会の要求・意見提出を準備する。

2,宣言や運動による地域の意思表明

3,法的拘束力がなくても、「ノー宣言」すれば社会的圧力となる。

4,専門家や団体との連携

5,市民団体や弁護士との協働で、法的議論や提言の影響力を強化できる。

制度改善への参画

1,説明会出席や公聴会での意見提出、条例策定に関わるアプローチを行う。

2,技術と法の視点をつなぐ情報発信

3,技術者としての経験を法的視点で支える発信は、専門的理解促進に貢献する。>(以上「アゴラ」より引用)

「メガソーラーの杜撰な設計に法的責任は問えるか:技術者が見た現場と制度」と題して室中 善博(技術士事務所代表)がメガソーラの問題を報告している。欧州でEV熱が冷めつつあり、同時に再エネの環境破壊が問題にされつつある。

その影響が日本にも及んでいるのか、再エネでも特にメガソーラ発電に対して「本当にエコなのか」「本当に自然環境に良いのか」といった反論が聞かれるようになった。元々太陽光発電は火力発電に代替しうる発電装置ではないし、もちろん環境に優しくもない。

現在、阿蘇山や釧路湿原でメガソーラ開発が進んでいて、地域住民から反対運動の声が湧き上がっている。彼らの主張は「自然環境を破壊するな」という極めて当然の主張だが、そもそも国立公園内でもメガソーラ開発が出来るように規制を緩和したのは環境大臣だった小泉進次郎氏だ。

自公政権は太陽光発電を促進し当初買取価格を42円に設定するなど、国民負担を前提とした「再エネ」制度を創設した。その国民負担は電気料金に上乗せされ、それは単に国民生活を苦しめるだけでなく、国内企業活動を抑制する方向に働き、産業の発展を阻害してきた。今後大量の電力が必要となるAI時代に備えなければならないが、その備えにメガソーラは使えない。なぜならAIには安定した電力供給が必須条件だからだ。昼間だけ、晴れている時だけ、の気紛れな発電装置ではAI電力需要を満たす発電装置たりえない。

しかも一度破壊された自然環境は二度と元には戻らない。確かに開発申請にはメガソーラ事業を終えた時には「原状復帰する」と明記されているが、湿地層が破壊され埋め立てられた釧路湿原を「原状復帰」させることなど誰にも出来ない。しかも、メガソーラの耐用年数切れになる前に、事業者はさっさと姿を晦ますのが世の常だ。いかに行政が事業者に「原状復帰」を命じても、無い袖は振れないと言を左右するだろう。開発時点で「原状復帰資金」を供託させているのなら別だが、そんな制度は開発許可の条件にない。いかに杜撰で開発業者寄りの土地開発制度かお解りだろうか。

日本の歴代政権がメガソーラを推進してきたのは間違いないが、自然破壊の問題があることをオールドメディアは国民に報じて来ただろうか。そして樹木を伐採し平らに造成して山肌を露出させた斜面に太陽光パネルを敷き詰めることがどれほど深刻な自然破壊をしているか、計数的に調査した報告が皆無なのも問題だ。メガソーラ開発には膨大な資金を国民負担で拠出した政府が、メガソーラで自然が破壊されないか、却って温暖化を招いていないか、という検証すらしていないとしたら実に愚かな政治家たちだと批判されても仕方ないだろう。

CO2地球温暖化詐欺に便乗して、それを「商売」にした輩たちに、政治はしっかりと後始末させる方策を今からでも立てるべきだ。今を生きる私たちは何をしても良いと逆上せ上ってはいないだろうか。自然を如何様に変えても、良いと思い上がってはいないだろうか。子々孫々に継承させるべき日本の国土を日本国民が破壊してどうするのか。そろそろ立ち止まって、再エネ至上主義を検証すべきではないだろうか。