欧州諸国は日本の対トランプ関税協議を他山の石とするだろう。

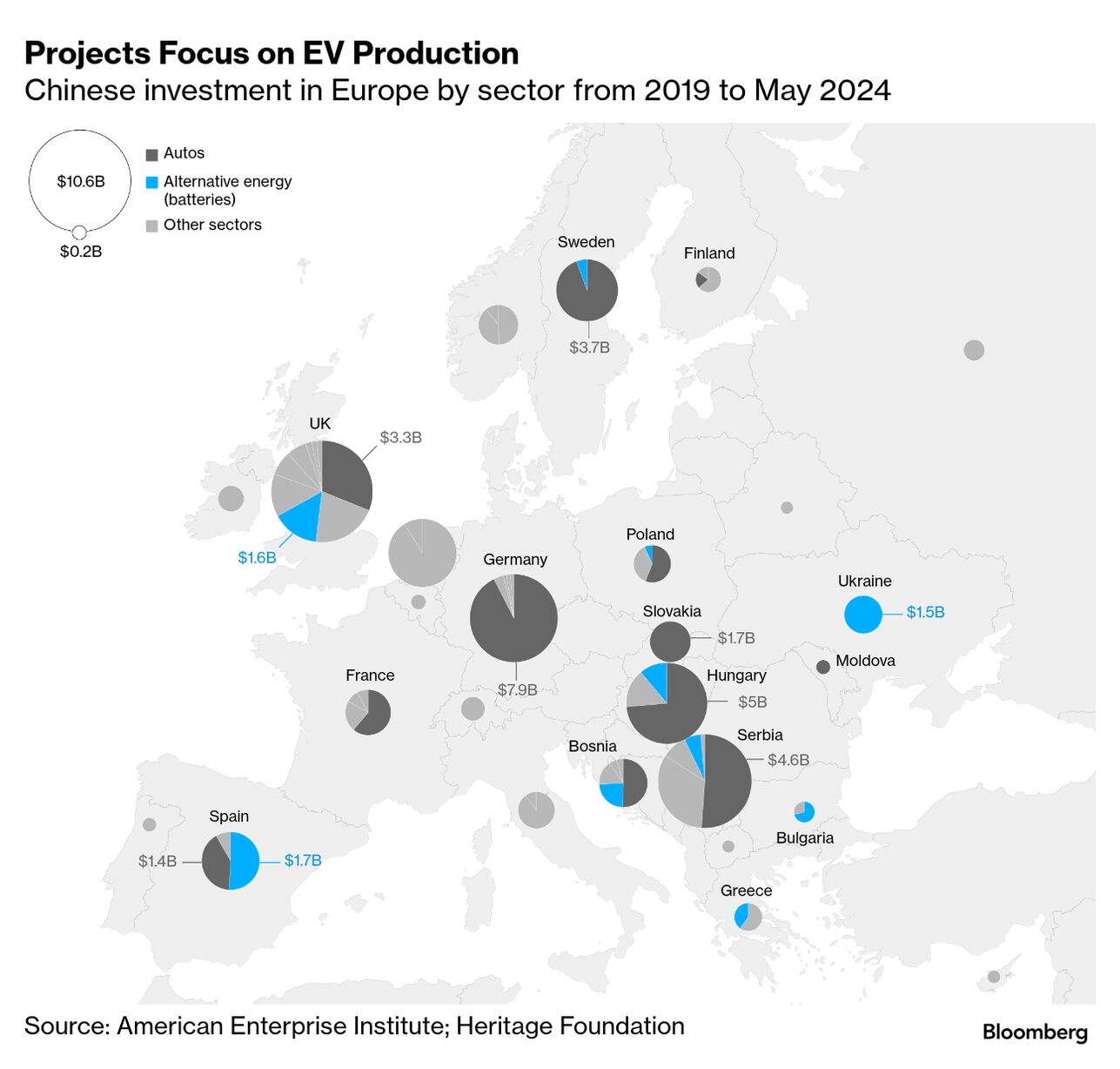

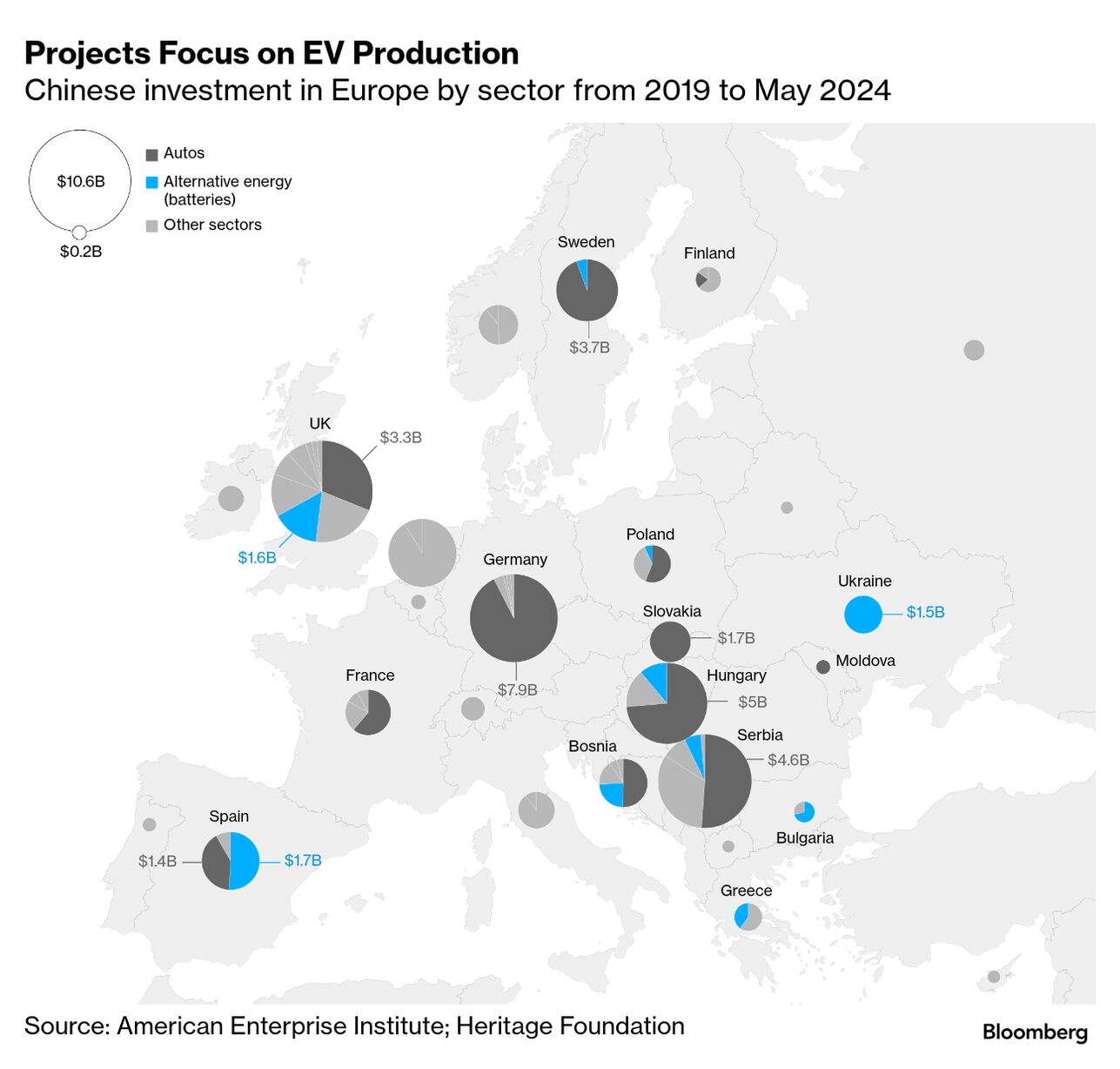

<ーー中国の投資、英独仏といった主要国から中国に友好的な国にシフト

ーー中国巡りEUは一枚岩にあらず-欧中関係は「デリケート」との見方

大西洋に面したポルトガルの港湾都市シネスは、欧州からアジアへの初の海上交易路を切り開いた探検家バスコダガマの生誕地として知られている。

米国と中国の対立が世界を揺るがす今、シネスは欧州が中国との関係を見直す動きを象徴する場所となっている。かつて中国企業は港湾や送電網といった欧州のインフラ資産の買収に力を注いでいたが、現在は欧州側の政府補助金を活用し、自社工場を建設する方向にシフトしている。

シネスでは中国のリチウム電池メーカー、CALBが最新の進出企業となり、5月に22億ドル(約3230億円)規模の工場建設に着手した。完成すれば1800人の雇用創出が見込まれている。

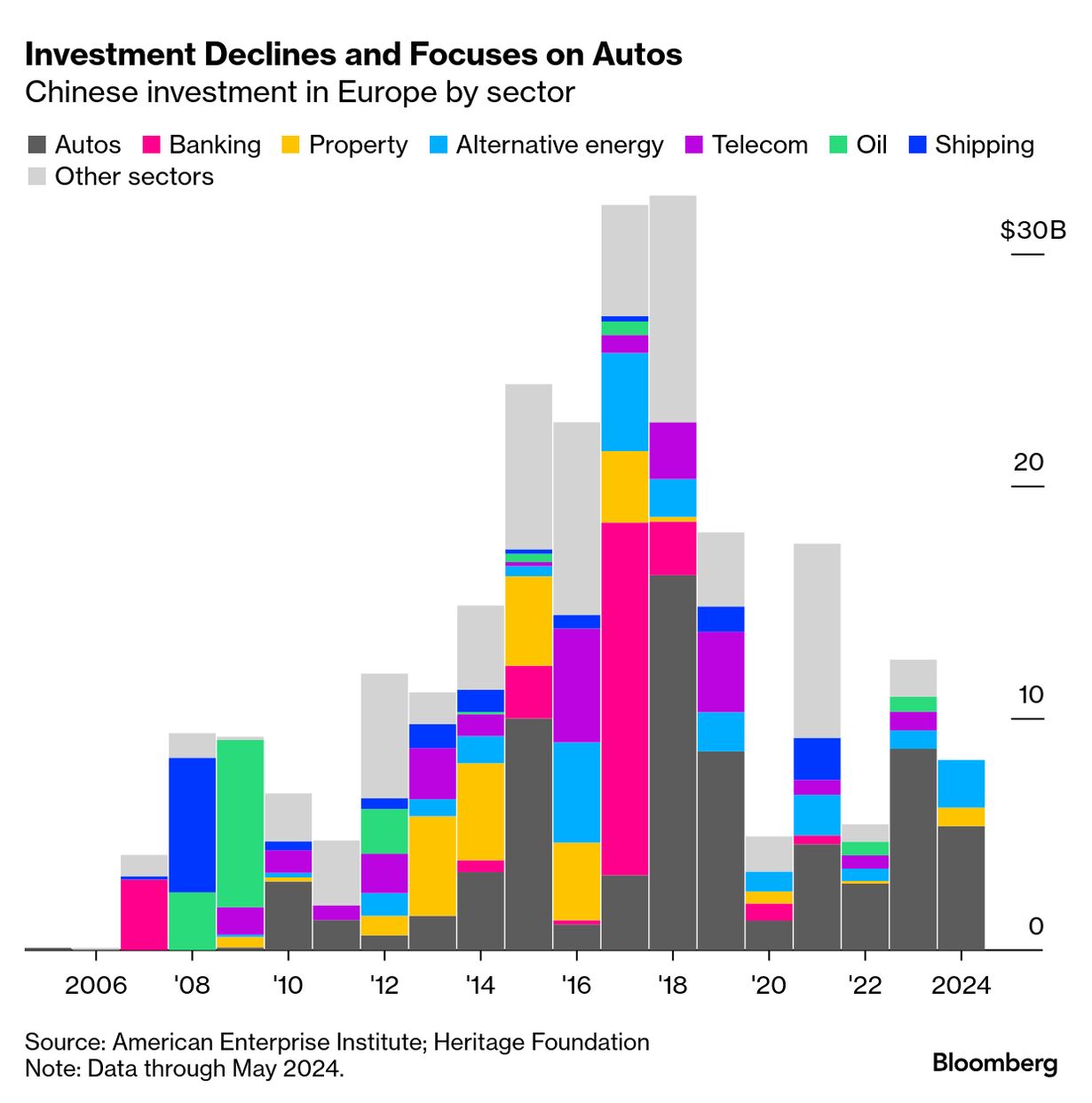

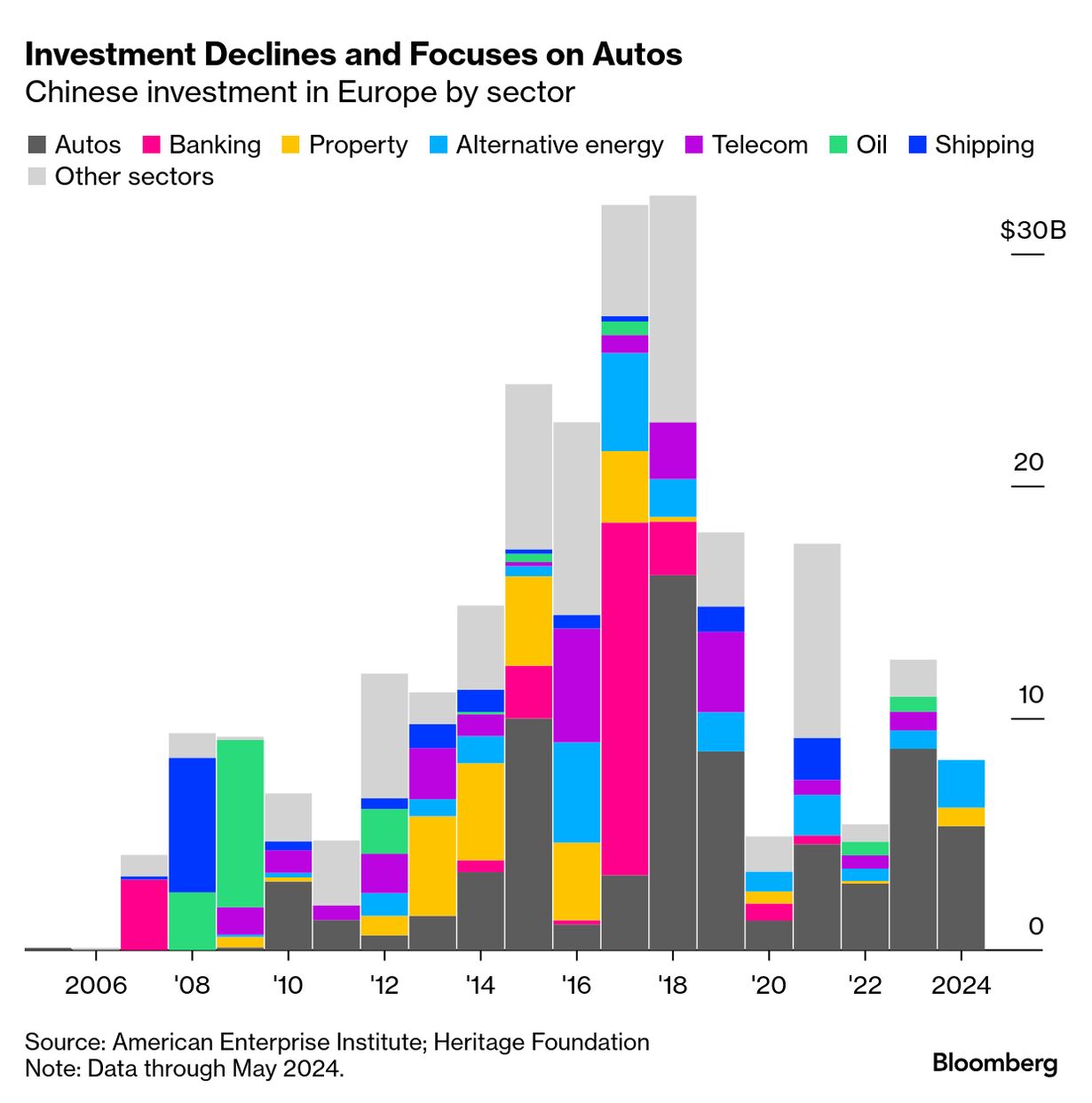

中国勢が投じる資金は、ギリシャのピレウス港株式の過半数を取得するなどした2016-18年のピーク時に比べればわずかだ。

しかし今の対欧投資は電気自動車(EV)やその動力源となるバッテリーなど、バリューチェーンの上流へと移ってきており、投資先や誘致側にも明確な変化が見られる。

欧州各国はこうした分野の工場の誘致を重視。トランプ米大統領の関税政策に苦しむ中で、そのスタンスを一層強めている。ただ、欧州連合(EU)加盟国の多くは、米国から中国に軸足を移すことに依然として極めて慎重な姿勢を示している。

欧州が中国との関係を考え直している

特に、中国の習近平国家主席がウクライナに戦争を仕掛けたロシアを公然と支持しているとEUが受け止めていることや、レアアース(希土類)鉱物を戦略的に利用する中国の傾向が強まっていることに対するEU側の懸念は根強い。

今後の方針は、北京で24日に予定されている欧中の関係樹立50周年を記念するEU・中国首脳会談でより明確になるとみられる。

中国の対欧輸出は今年に入り回復しており、25年1-6月(上期)に7%近く増加した。中国にとって、欧州市場が引き続き要であることを示している。

一方で、摩擦の兆しも否定できない。EUの行政執行機関、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、重要分野での中国などへの依存度を下げる「デリスキング(リスク低減)」の重要性を繰り返し訴えている。

EUが最近発動した対ロシア制裁は、中国の企業や銀行も対象としており、中国側は21日、関係を大きく損ねると警告し、対抗措置を取る構えを示した。こうした中で北京での首脳会談は2日間の予定が1日だけに短縮されることになった。

EUも一枚岩ではない。スペインのサンチェス首相は北京を4月に訪れ習氏と会談した際、EUと中国の関係強化を全面的に支持すると表明した。

ハンガリーのオルバン首相は中国への賛辞を惜しまず、昨年7月にはEUの輪番議長国となったタイミングで習氏を訪問した。

フランスのマクロン大統領は今年5月、習氏との電話会談で「中国からの投資はフランスで歓迎される」と伝える一方、仏企業との競争については「公正」でなければならないとくぎを刺した。

欧州が中国に接近する動きを見せる中で、米国は不快感を隠していない。ベッセント米財務長官は欧州に対し、中国に傾くのは「自分の喉をかき切るようなものだ」と警告した。

石破自公政権はトランプ関税15%で合意に達したと鼻高々のようだが、欧州諸国は醒めた目で見ている。結果として「トランプ関税で欧中関係に変化-中国の対欧投資、復活の兆し」との記事が出た。

ーー中国巡りEUは一枚岩にあらず-欧中関係は「デリケート」との見方

大西洋に面したポルトガルの港湾都市シネスは、欧州からアジアへの初の海上交易路を切り開いた探検家バスコダガマの生誕地として知られている。

米国と中国の対立が世界を揺るがす今、シネスは欧州が中国との関係を見直す動きを象徴する場所となっている。かつて中国企業は港湾や送電網といった欧州のインフラ資産の買収に力を注いでいたが、現在は欧州側の政府補助金を活用し、自社工場を建設する方向にシフトしている。

シネスでは中国のリチウム電池メーカー、CALBが最新の進出企業となり、5月に22億ドル(約3230億円)規模の工場建設に着手した。完成すれば1800人の雇用創出が見込まれている。

中国勢が投じる資金は、ギリシャのピレウス港株式の過半数を取得するなどした2016-18年のピーク時に比べればわずかだ。

しかし今の対欧投資は電気自動車(EV)やその動力源となるバッテリーなど、バリューチェーンの上流へと移ってきており、投資先や誘致側にも明確な変化が見られる。

欧州各国はこうした分野の工場の誘致を重視。トランプ米大統領の関税政策に苦しむ中で、そのスタンスを一層強めている。ただ、欧州連合(EU)加盟国の多くは、米国から中国に軸足を移すことに依然として極めて慎重な姿勢を示している。

欧州が中国との関係を考え直している

特に、中国の習近平国家主席がウクライナに戦争を仕掛けたロシアを公然と支持しているとEUが受け止めていることや、レアアース(希土類)鉱物を戦略的に利用する中国の傾向が強まっていることに対するEU側の懸念は根強い。

今後の方針は、北京で24日に予定されている欧中の関係樹立50周年を記念するEU・中国首脳会談でより明確になるとみられる。

中国の対欧輸出は今年に入り回復しており、25年1-6月(上期)に7%近く増加した。中国にとって、欧州市場が引き続き要であることを示している。

一方で、摩擦の兆しも否定できない。EUの行政執行機関、欧州委員会のフォンデアライエン委員長は、重要分野での中国などへの依存度を下げる「デリスキング(リスク低減)」の重要性を繰り返し訴えている。

EUが最近発動した対ロシア制裁は、中国の企業や銀行も対象としており、中国側は21日、関係を大きく損ねると警告し、対抗措置を取る構えを示した。こうした中で北京での首脳会談は2日間の予定が1日だけに短縮されることになった。

EUも一枚岩ではない。スペインのサンチェス首相は北京を4月に訪れ習氏と会談した際、EUと中国の関係強化を全面的に支持すると表明した。

ハンガリーのオルバン首相は中国への賛辞を惜しまず、昨年7月にはEUの輪番議長国となったタイミングで習氏を訪問した。

フランスのマクロン大統領は今年5月、習氏との電話会談で「中国からの投資はフランスで歓迎される」と伝える一方、仏企業との競争については「公正」でなければならないとくぎを刺した。

欧州が中国に接近する動きを見せる中で、米国は不快感を隠していない。ベッセント米財務長官は欧州に対し、中国に傾くのは「自分の喉をかき切るようなものだ」と警告した。

政治問題

かつて中国の資金はドイツの産業からイタリアのサッカークラブに至るあらゆる分野に流れ込んでいた。しかし、投資の一部が期待外れに終わったことや、投資対象に対する中国政府の方針転換もあり、ここ数年は資金流入が減少傾向にあった。

ベルリンにあるメルカトル中国研究所(MERICS)と米ローディアム・グループが5月21日に発表した調査報告によると、中国の対欧投資は7年連続の減少を経て24年に増加に転じた。総額は100億ユーロ(約1兆7200億円)に達したが、16年に中国側が欧州企業に投じた額の2割に過ぎないという。

この調査報告を共同執筆したローディアムのシニアアナリスト、グレゴール・セバスチャン氏は「中国政府は投資の規制を進め、非合理的かつ生産性の乏しいサッカークラブを対象とするような投資ではなく、戦略的な投資に重点を移そうとしている」と指摘した。

調査報告によれば、投資先の地理的傾向にも変化が見られ、英仏独といった主要経済国から、中国により友好的な国々へとシフトしている。

具体例としては、ハンガリーが挙げられる。そこではEVメーカーの比亜迪(BYD)やEVバッテリーで世界をリードする寧徳時代新能源科技(CATL)が工場を建設中だ。

ポルトガルのシネスでの計画と同じように、これらはいずれもEV関連のグリーンフィールド型投資で、EUおよび英国における中国による直接投資の主要ルートとなっている。もっとも、調査報告は、こうした投資がこの1年で「より政治的な問題」になりつつあるとも説明した。

トランプ関税が欧州に中国との関係を再考させている

一部の欧州諸国が中国に門戸を開いているのは、トランプ政権がEUに関税を課したことで生じた新たな地政学的現実を反映している。現時点では決定的な変化とまでは言えないものの、米市場から事実上締め出された中国企業が、欧州市場での地位強化に向け取り組みを一層進める可能性がある。

経営再建を専門とするコンサルティング会社ローランド・ベルガーのシニアパートナー、アレクサンダー・ミューラー氏は、関税によって「状況が反転するかもしれない」と述べた上で、「市場からの情報によれば、中国企業は欧州での現地化戦略を積極的に模索している」と明らかにした。

わずか数年のうちに、中国の自動車メーカーは自国市場で脇役から主役へと転じた。今や低価格で洗練されたEVを世界に展開しつつある。同時に、かつて日本や韓国の企業がそうしたように、各国の顧客に近づき、EUが課すような関税を回避するため、世界各地で工場を建設するか、建設を検討している。

元中国外交官で今は北京外国語大学で教える崔洪建氏は「米市場への参入が難しい中で、単一市場の規模と人材の質の高さ、そして利益率の高さが中国の自動車・バッテリーメーカーにとって欧州を理想的な投資先にしている」と指摘。ただ、首脳会議を控えた中欧関係は「デリケート」な雰囲気だとも話した>(以上「Bloomberg」より引用)

かつて中国の資金はドイツの産業からイタリアのサッカークラブに至るあらゆる分野に流れ込んでいた。しかし、投資の一部が期待外れに終わったことや、投資対象に対する中国政府の方針転換もあり、ここ数年は資金流入が減少傾向にあった。

ベルリンにあるメルカトル中国研究所(MERICS)と米ローディアム・グループが5月21日に発表した調査報告によると、中国の対欧投資は7年連続の減少を経て24年に増加に転じた。総額は100億ユーロ(約1兆7200億円)に達したが、16年に中国側が欧州企業に投じた額の2割に過ぎないという。

この調査報告を共同執筆したローディアムのシニアアナリスト、グレゴール・セバスチャン氏は「中国政府は投資の規制を進め、非合理的かつ生産性の乏しいサッカークラブを対象とするような投資ではなく、戦略的な投資に重点を移そうとしている」と指摘した。

調査報告によれば、投資先の地理的傾向にも変化が見られ、英仏独といった主要経済国から、中国により友好的な国々へとシフトしている。

具体例としては、ハンガリーが挙げられる。そこではEVメーカーの比亜迪(BYD)やEVバッテリーで世界をリードする寧徳時代新能源科技(CATL)が工場を建設中だ。

ポルトガルのシネスでの計画と同じように、これらはいずれもEV関連のグリーンフィールド型投資で、EUおよび英国における中国による直接投資の主要ルートとなっている。もっとも、調査報告は、こうした投資がこの1年で「より政治的な問題」になりつつあるとも説明した。

トランプ関税が欧州に中国との関係を再考させている

一部の欧州諸国が中国に門戸を開いているのは、トランプ政権がEUに関税を課したことで生じた新たな地政学的現実を反映している。現時点では決定的な変化とまでは言えないものの、米市場から事実上締め出された中国企業が、欧州市場での地位強化に向け取り組みを一層進める可能性がある。

経営再建を専門とするコンサルティング会社ローランド・ベルガーのシニアパートナー、アレクサンダー・ミューラー氏は、関税によって「状況が反転するかもしれない」と述べた上で、「市場からの情報によれば、中国企業は欧州での現地化戦略を積極的に模索している」と明らかにした。

わずか数年のうちに、中国の自動車メーカーは自国市場で脇役から主役へと転じた。今や低価格で洗練されたEVを世界に展開しつつある。同時に、かつて日本や韓国の企業がそうしたように、各国の顧客に近づき、EUが課すような関税を回避するため、世界各地で工場を建設するか、建設を検討している。

元中国外交官で今は北京外国語大学で教える崔洪建氏は「米市場への参入が難しい中で、単一市場の規模と人材の質の高さ、そして利益率の高さが中国の自動車・バッテリーメーカーにとって欧州を理想的な投資先にしている」と指摘。ただ、首脳会議を控えた中欧関係は「デリケート」な雰囲気だとも話した>(以上「Bloomberg」より引用)

石破自公政権はトランプ関税15%で合意に達したと鼻高々のようだが、欧州諸国は醒めた目で見ている。結果として「トランプ関税で欧中関係に変化-中国の対欧投資、復活の兆し」との記事が出た。

なぜそうなるのか、理由は簡単だ。日本の対米輸出額は21.3兆円でしかない、しかも対米貿易黒字額は2024年度で8.6417兆円でしかない。その代わり日本は米国に80兆円もの投資を約束し、利益の90%を米国のものとするとの約束までした。つまり国際的な投資に対する平均利回り7%を用いると80兆円もの巨額投資を日本が米国にして、挙句の果てに5兆円以上の利益を手にするのだ。そんなことならトランプ氏が提示した25%関税をそのまま無条件に受け入れた方が日本の利益は大きかった。トランプ関税10%の引き下げなら、21.3兆円の10%つまり2兆円ほどの削減でしかない。

ちなみに自動車の対米輸出額は6兆円ほどでしかないため、たとえトランプ氏関税が100%になったとしても、同額を政府が自動車企業に何らかの名目で補助した方が良かったのではないか。さらに米国産農産品を1.2兆円も輸入すると約束したというから、石破政権は「何と云うことをしてくれたんだ」と日本国民は叱り飛ばさなければならない。

さらに、さらにポンコツ米国製兵器を爆買いする約束もある。なぜ日本で開発しているF-3の研究開発費に巨費を投じて、早期に完成させようとしないのだろうか。すでにF-3用のジェットエンジンは日本で開発済みだ。その性能は米国製戦闘機F-35に搭載しているジェットエンジンに勝るとも劣らない性能を有している。

トランプ氏の横暴に付き合う必要など、日本にはない。それなら日本から米軍を撤退する、と云うのなら、いつでも「どうぞ」とお引き取り頂けば良い。その代わり、米国はアジアからアフリカ東岸に到るまでの作戦基地を失うことになる。もちろん横須賀や佐世保などの米空母基地も失うことになる。それでも米軍を日本から撤退させる、と米国政府が決断するのなら、日本政府に引き留める理由はない。

日本は国土防衛に必要なレールガンを完成させている。もちろんレーザー砲も完成させている。日本がトランプ氏と約束した80兆円もの投資を日本防衛兵器開発に投資したなら、素晴らしい性能を有する防衛兵器を完成させるだろう。当然ながらラピダスもチマチマとした投資ではなく、巨額投資により開発速度が増すだろうし、半導体開発に従事する研究者や技術者の待遇も格段に改善できるだろう。そうした未来への投資は日本国内企業に対して行うべきだ。米国に投資して日本国民にいかなる利益があるというのか。そして極言するなら、米国は日本有事の際に日本を果たして護ってくれるのか。

私と同じことを欧州諸国やEU会議の首脳たちが考えないわけがない。だから中国と米国を両天秤にかけてトランプ氏の様子を窺っているのだろう。少なくとも第一次大戦後に絶滅したはずの重商主義が現代の米国でゾンビのように蘇ったトランプ氏を訝しく見守っているのだろう。世界各国の貿易収支を総合計すれば±0になる。だから2024年の米国の貿易収支が-1兆2117億ドルだったが、GDP規模27兆3609億ドルの米国にとって大騒ぎするほどの事ではない。そうした現代経済学の全般をトランプ氏にレクチャーする人物は米国にゴマンといるはずだが、なぜトランプ氏は重商主義の亡霊に取りつかれているのだろうか。

EU議会の首脳たちは日本政府の「甘ちゃん」たちと違って、トランプ流のディベートには慣れている。日本の大失敗を他山の石として、欧州議会はキチンと戦略を立ててトランプ氏と対峙するだろう。もちろん早期決着など、考えてはいない。「急がば回れ」という。