億ションの原価を解剖すると、

<首都圏のマンション価格が新築、中古ともに上昇している。中でも東京都心(港、千代田、渋谷区)の駅に近い新築物件は、コロナ禍以降、1億円超えが当たり前となっている。

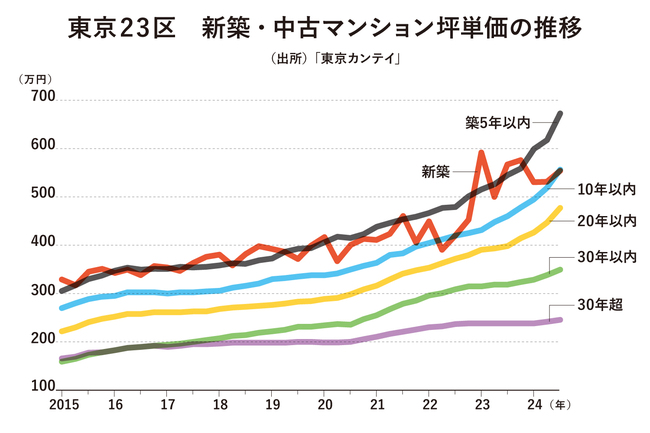

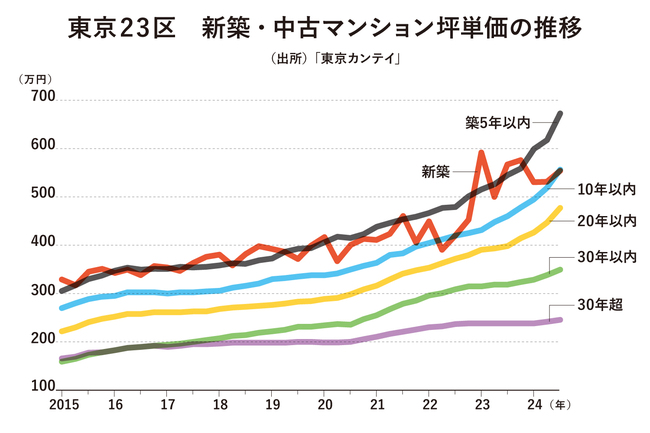

不動産経済研究所(東京都新宿区)が発表した2024年10月の首都圏の新築マンションの平均販売価格は9239万円(前年同月比で40.7%上昇)となり、23区では1億2940万円(同48.6%増)で高騰が止まらない。マンションデベロッパーも1億円以上の「億ション」など、利幅の取れるハイグレード高価格マンションの販売に一段と注力し、タワーマンションの人気も衰えを見せていない。

中古マンションはどうか? 東京カンテイ(東京都品川区)によると、10月の中古マンション(70平方㍍)は、東京都では7170万円(築29.8年)、前年同月比11.5%上昇した。23区は8309万円(築29.7年)、同16.5%増、前月比でも6カ月連続でアップ。さらに、都心6区(千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷区)では同27.9%増の1億3800万円(築25.9年)となり、前月比21カ月連続で高騰している。

一方で、横浜市3822万円(築32.0年)、前年同月比0.1%減、さいたま市3606万円(築29.0年)、同5.4%減、千葉市2549万円(築32.1年)3.2%増と、中古でも東京が一人勝ちの状況となっている。

なぜ、こんなことになっているのか。野村総研の調査によると、11年と21年を比べると、株価の上昇などにより、日本国内の超富裕層(純金融資産保有額5億円以上)と富裕層(同1億円以上5億円未満)の世帯数が81万世帯から149万世帯と8割も増加した。資産規模も188兆円から364兆円とほぼ倍増しており、彼らが都心に立地する高級マンションを投資用や住居用として購入してきていることが挙げられる。

株価が順調に推移する限りはこうした富裕層の数は増加するとみられ、日本に住んでいる外国人富裕層やインバウンド需要などに対応した超高級マンション需要も増えそうだ。

一方、勤労世帯の所得はこのマンション価格の上昇に追いついていない。例えば、都内の勤労世帯の実収入は約864万円だ。もはや新築マンションは希望しても手が届かない所得水準であり、いわば「マンション難民」とならざるを得ない。

年収の5~7倍がマンション購入金額の目安となる中で、共稼ぎパワーカップル世帯(夫婦の年収合計が一千数百万円)でも、購入可能なマンションの価格上限は最大で1億円前後になる。

しかし、この価格の新築マンション(約70平方メートル)となると、23区の山手線の内側は難しく、山手線の外側のバス通勤となる地点か、埼玉、神奈川、千葉県の郊外に求めるしかなくなる。

この数年の傾向として夫婦の合計収入をベースにローンを組んで、返済は夫婦連帯で行う「ペアローン」が増えており、パワーカップルで7割がこのローンを使っているといわれる。

しかし、いまや日本人離婚率は35%であり、3組に1組が離婚する時代だ。パワーカップルであっても決して安泰ではない。

「『ペアローン』は住宅ローン破産の予備軍となる。離婚して収入が減っても、ローンの支払いについては連帯責任を負わされてローン残高を返済し続けなければならないので、個人破産に追い込まれることもある」と警告をするのは不動産ジャーナリストの榊淳司氏だ。お互いの収入が減らずにローン残債がなくなるまで夫婦が離婚することなく支払えれば問題ないが、離婚率が高い今の世の中では、暗転するケースもみられるという。

「<都内のマンションは高すぎる!>マンション難民はどこへ住めばいいのか?1億円超えが当たり前の時代に」と題して中西享( ジャーナリスト)氏が昨今の東京の住宅事情を書いている。

不動産経済研究所(東京都新宿区)が発表した2024年10月の首都圏の新築マンションの平均販売価格は9239万円(前年同月比で40.7%上昇)となり、23区では1億2940万円(同48.6%増)で高騰が止まらない。マンションデベロッパーも1億円以上の「億ション」など、利幅の取れるハイグレード高価格マンションの販売に一段と注力し、タワーマンションの人気も衰えを見せていない。

中古マンションはどうか? 東京カンテイ(東京都品川区)によると、10月の中古マンション(70平方㍍)は、東京都では7170万円(築29.8年)、前年同月比11.5%上昇した。23区は8309万円(築29.7年)、同16.5%増、前月比でも6カ月連続でアップ。さらに、都心6区(千代田、中央、港、新宿、文京、渋谷区)では同27.9%増の1億3800万円(築25.9年)となり、前月比21カ月連続で高騰している。

一方で、横浜市3822万円(築32.0年)、前年同月比0.1%減、さいたま市3606万円(築29.0年)、同5.4%減、千葉市2549万円(築32.1年)3.2%増と、中古でも東京が一人勝ちの状況となっている。

なぜ、こんなことになっているのか。野村総研の調査によると、11年と21年を比べると、株価の上昇などにより、日本国内の超富裕層(純金融資産保有額5億円以上)と富裕層(同1億円以上5億円未満)の世帯数が81万世帯から149万世帯と8割も増加した。資産規模も188兆円から364兆円とほぼ倍増しており、彼らが都心に立地する高級マンションを投資用や住居用として購入してきていることが挙げられる。

株価が順調に推移する限りはこうした富裕層の数は増加するとみられ、日本に住んでいる外国人富裕層やインバウンド需要などに対応した超高級マンション需要も増えそうだ。

一方、勤労世帯の所得はこのマンション価格の上昇に追いついていない。例えば、都内の勤労世帯の実収入は約864万円だ。もはや新築マンションは希望しても手が届かない所得水準であり、いわば「マンション難民」とならざるを得ない。

年収の5~7倍がマンション購入金額の目安となる中で、共稼ぎパワーカップル世帯(夫婦の年収合計が一千数百万円)でも、購入可能なマンションの価格上限は最大で1億円前後になる。

しかし、この価格の新築マンション(約70平方メートル)となると、23区の山手線の内側は難しく、山手線の外側のバス通勤となる地点か、埼玉、神奈川、千葉県の郊外に求めるしかなくなる。

この数年の傾向として夫婦の合計収入をベースにローンを組んで、返済は夫婦連帯で行う「ペアローン」が増えており、パワーカップルで7割がこのローンを使っているといわれる。

しかし、いまや日本人離婚率は35%であり、3組に1組が離婚する時代だ。パワーカップルであっても決して安泰ではない。

「『ペアローン』は住宅ローン破産の予備軍となる。離婚して収入が減っても、ローンの支払いについては連帯責任を負わされてローン残高を返済し続けなければならないので、個人破産に追い込まれることもある」と警告をするのは不動産ジャーナリストの榊淳司氏だ。お互いの収入が減らずにローン残債がなくなるまで夫婦が離婚することなく支払えれば問題ないが、離婚率が高い今の世の中では、暗転するケースもみられるという。

世田谷、練馬区・セカンドベストを考える

不動産コンサルタントさくら事務所(東京都渋谷区)の長嶋修会長は「世帯収入からして23区内の新築マンションに手が届かないのであれば、いまはセカンドベストを狙うタイミングではないか。大田区、世田谷区、練馬区などでバス便になる場所のマンションは下がり続けている物件もある。駅近でなくて、徒歩10分を許容できるならば、買えるマンションはある」とアドバイスする。

またマンション事業コンサルティングのトータルブレイン(東京都港区)の杉原禎之副社長は「これからは、都心の高級マンションは、倍増した富裕層と外国人が増えることによる需要増もあり、今後も枯れることはない。50歳代になった団塊ジュニア世代が、親が所有する近郊・郊外部のマンションや戸建てを相続する機会が増大するが、団塊ジュニア層はすでに持ち家であることが多く、それらの相続案件が今後、中古市場に大量に出回る。これを割安に取得して、自分好みにリフォームして住むという選択肢がある。都内近郊や城北、城東のエリアでは、中古マンションで50〜60平方メートルの広さであれば5000万円くらいで購入できるものも探せばあるのではないか」と指摘する。

新築マンションを買えない層をターゲットに住宅メーカーやマンションデベロッパーは、賃貸住宅・マンションに力を入れようとしている。

大和ハウス工業は、23年度は3階建てのアパート形式の賃貸住宅を中心に約3万戸を首都、関西、中部圏の都市部を中心に供給した。また、積水ハウスは、同年度に3、4階建ての賃貸マンションなどを2万3676戸供給、24年度もほぼ同水準を見込んでいる。

マンション販売大手の住友不動産は、高級賃貸マンションに注力、JR中野駅の南口に直結する賃貸タワーマンション(地上37階、396戸)を完成させ、3月から入居を開始、現在のところ7割程度が埋まっている。

しかし、賃貸マンションの多くが2年から3年の定期借家契約になっている点は留意する必要がある。契約期間中の家賃の値上げは入居者の了解が必要なため簡単にはできないが、契約が満期になって、新たに契約する場合は、家賃を改定して値上げが容易にできる。家主側は物価に連動して、安定した利回りを確保できる。

コロナ禍が終わり、企業がリモートワークの日数を減らす動きが広がった要因も見逃せない。

都心5区(千代田、中央、港、新宿、渋谷区)のオフィスの平均空室率(三鬼商事〈東京都中央区〉調べ)を見ても、23年12月までは6%台だったが、24年10月は4.48%まで下落、家賃も堅調に推移しており、オフィス需要も増えている。

都心でのオフィス需要が活発になると、多くのサラリーマンは以前と同じように都心への毎日の通勤を求められるようになり、やはり通勤に便利な駅近、23区内の住宅の人気が再燃することになり、東京一極集中が再加速する傾向が出始めている。

以上を踏まえると、もはや「マンション難民」の続出は避けられず、政策的な介入も必要になってくるのではないのか。

不動産コンサルタントさくら事務所(東京都渋谷区)の長嶋修会長は「世帯収入からして23区内の新築マンションに手が届かないのであれば、いまはセカンドベストを狙うタイミングではないか。大田区、世田谷区、練馬区などでバス便になる場所のマンションは下がり続けている物件もある。駅近でなくて、徒歩10分を許容できるならば、買えるマンションはある」とアドバイスする。

またマンション事業コンサルティングのトータルブレイン(東京都港区)の杉原禎之副社長は「これからは、都心の高級マンションは、倍増した富裕層と外国人が増えることによる需要増もあり、今後も枯れることはない。50歳代になった団塊ジュニア世代が、親が所有する近郊・郊外部のマンションや戸建てを相続する機会が増大するが、団塊ジュニア層はすでに持ち家であることが多く、それらの相続案件が今後、中古市場に大量に出回る。これを割安に取得して、自分好みにリフォームして住むという選択肢がある。都内近郊や城北、城東のエリアでは、中古マンションで50〜60平方メートルの広さであれば5000万円くらいで購入できるものも探せばあるのではないか」と指摘する。

新築マンションを買えない層をターゲットに住宅メーカーやマンションデベロッパーは、賃貸住宅・マンションに力を入れようとしている。

大和ハウス工業は、23年度は3階建てのアパート形式の賃貸住宅を中心に約3万戸を首都、関西、中部圏の都市部を中心に供給した。また、積水ハウスは、同年度に3、4階建ての賃貸マンションなどを2万3676戸供給、24年度もほぼ同水準を見込んでいる。

マンション販売大手の住友不動産は、高級賃貸マンションに注力、JR中野駅の南口に直結する賃貸タワーマンション(地上37階、396戸)を完成させ、3月から入居を開始、現在のところ7割程度が埋まっている。

しかし、賃貸マンションの多くが2年から3年の定期借家契約になっている点は留意する必要がある。契約期間中の家賃の値上げは入居者の了解が必要なため簡単にはできないが、契約が満期になって、新たに契約する場合は、家賃を改定して値上げが容易にできる。家主側は物価に連動して、安定した利回りを確保できる。

コロナ禍が終わり、企業がリモートワークの日数を減らす動きが広がった要因も見逃せない。

都心5区(千代田、中央、港、新宿、渋谷区)のオフィスの平均空室率(三鬼商事〈東京都中央区〉調べ)を見ても、23年12月までは6%台だったが、24年10月は4.48%まで下落、家賃も堅調に推移しており、オフィス需要も増えている。

都心でのオフィス需要が活発になると、多くのサラリーマンは以前と同じように都心への毎日の通勤を求められるようになり、やはり通勤に便利な駅近、23区内の住宅の人気が再燃することになり、東京一極集中が再加速する傾向が出始めている。

以上を踏まえると、もはや「マンション難民」の続出は避けられず、政策的な介入も必要になってくるのではないのか。

住宅政策の限界? 都内以外の選択肢も

国土交通省住宅局では17年から高齢者、子育て世帯、低所得世帯などを対象にした賃貸住宅をセーフティネット住宅とする制度を全国の自治体が登録して進めている(24年6月時点で約90万戸)。また全国的に増えている空き家を減らそうと「空家法」を23年に改正し、管理が十分でない空き家をなくそうとしている。

しかし、国や自治体が空き家を改造して賃貸住宅として貸し出すところに、大きく踏み込めていないのが現状だ。東京都内には23年10月時点で約90万戸(一部は流通)の空き家がある。だが、この空き家を中所得者用住宅として活用しようとする事例は限定的だ。

国交省の野口知希・住宅局住宅産業適正化調整官は「戦後の住宅が不足していた時代は国が計画的に住宅供給を進めてきたが、既に方向性を転換している。全国に、新築、中古、持ち家、借家など様々な選択肢がある中で、国が供給を行うものではない。マンションをはじめ住宅価格が高騰して、取得環境が厳しさを増しているからと言って、市場で取引される住宅価格は国が決められない。国交省としては、住宅ローン減税や住宅金融支援機構の全期間固定金利『フラット35』によって幅広い層の住宅取得を支援するとともに、省エネ性能など質の高い住宅を増やしていくことで住環境の向上を進めている」と話す。

また、東京都住宅政策本部は低所得者などを対象に賃貸している都営住宅約25万戸(23年度末)あるが、いわゆる中所得者向けには特に政策を打ち出せていない。

このように住宅供給については民間のデベロッパーに任せきりで、〝行政無策〟と言わざるを得ないのが現状であり、首都圏の勤労世帯は難しい選択を迫られている。

東京カンテイの髙橋雅之上席主任研究員は「東京23区に住まなければならないという名を捨てて、川を渡って越境すれば価格は安くなる。東京周辺3県の中古マンションは下がっているものもある。川崎市、川口市、市川市などなら一般的なサラリーマンでも買える物件はある」と指摘する。プライドを捨て、身の丈に合ったマンション生活を求めるべき時代に入っているのかもしれない。

国土交通省住宅局では17年から高齢者、子育て世帯、低所得世帯などを対象にした賃貸住宅をセーフティネット住宅とする制度を全国の自治体が登録して進めている(24年6月時点で約90万戸)。また全国的に増えている空き家を減らそうと「空家法」を23年に改正し、管理が十分でない空き家をなくそうとしている。

しかし、国や自治体が空き家を改造して賃貸住宅として貸し出すところに、大きく踏み込めていないのが現状だ。東京都内には23年10月時点で約90万戸(一部は流通)の空き家がある。だが、この空き家を中所得者用住宅として活用しようとする事例は限定的だ。

国交省の野口知希・住宅局住宅産業適正化調整官は「戦後の住宅が不足していた時代は国が計画的に住宅供給を進めてきたが、既に方向性を転換している。全国に、新築、中古、持ち家、借家など様々な選択肢がある中で、国が供給を行うものではない。マンションをはじめ住宅価格が高騰して、取得環境が厳しさを増しているからと言って、市場で取引される住宅価格は国が決められない。国交省としては、住宅ローン減税や住宅金融支援機構の全期間固定金利『フラット35』によって幅広い層の住宅取得を支援するとともに、省エネ性能など質の高い住宅を増やしていくことで住環境の向上を進めている」と話す。

また、東京都住宅政策本部は低所得者などを対象に賃貸している都営住宅約25万戸(23年度末)あるが、いわゆる中所得者向けには特に政策を打ち出せていない。

このように住宅供給については民間のデベロッパーに任せきりで、〝行政無策〟と言わざるを得ないのが現状であり、首都圏の勤労世帯は難しい選択を迫られている。

東京カンテイの髙橋雅之上席主任研究員は「東京23区に住まなければならないという名を捨てて、川を渡って越境すれば価格は安くなる。東京周辺3県の中古マンションは下がっているものもある。川崎市、川口市、市川市などなら一般的なサラリーマンでも買える物件はある」と指摘する。プライドを捨て、身の丈に合ったマンション生活を求めるべき時代に入っているのかもしれない。

INTERVIEW 住宅政策の手本 持続可能な街づくり・山万「ユーカリが丘」に人が集まる理由

都心から電車で約1時間の通勤距離にある千葉県佐倉市に、デベロッパーの山万(東京都中央区)が開発、販売してきた戸建てとマンションを組み合わせた新しい街「ユーカリが丘」がある。

1971年に「自然と都市機能が調和した21世紀の新・環境都市」を目指して街づくりがスタート、80年から入居が始まった。大都市近郊に広がる多くの集合団地が、寂れていく中にあって「ユーカリが丘」は人口、世帯ともに増え続け、約1万9000人の住民はゆとりを持って暮らしている。石破茂首相が2015年、地方創生大臣だった時に視察したこの街づくりのどこに、その成功の秘訣があるのかを探るべく、現地を訪問した。

元は繊維問屋だった山万が、1970年代、佐倉市に購入した広大な250ヘクタールの土地を使って「ユーカリが丘」に3万人の街をつくろうと計画した。当初から同社の嶋田哲夫会長と共に開発を推進してきた林新二郎副会長は「3万人の街をつくらないと、ひとつの行政単位の本当の街づくりにならない」と考えたという。

戸建て住宅と、タワーマンション5棟を含む17棟を建設し、24年10月末現在の人口は1万8961人、8149世帯が暮らしている。

都心から電車で約1時間の通勤距離にある千葉県佐倉市に、デベロッパーの山万(東京都中央区)が開発、販売してきた戸建てとマンションを組み合わせた新しい街「ユーカリが丘」がある。

1971年に「自然と都市機能が調和した21世紀の新・環境都市」を目指して街づくりがスタート、80年から入居が始まった。大都市近郊に広がる多くの集合団地が、寂れていく中にあって「ユーカリが丘」は人口、世帯ともに増え続け、約1万9000人の住民はゆとりを持って暮らしている。石破茂首相が2015年、地方創生大臣だった時に視察したこの街づくりのどこに、その成功の秘訣があるのかを探るべく、現地を訪問した。

元は繊維問屋だった山万が、1970年代、佐倉市に購入した広大な250ヘクタールの土地を使って「ユーカリが丘」に3万人の街をつくろうと計画した。当初から同社の嶋田哲夫会長と共に開発を推進してきた林新二郎副会長は「3万人の街をつくらないと、ひとつの行政単位の本当の街づくりにならない」と考えたという。

戸建て住宅と、タワーマンション5棟を含む17棟を建設し、24年10月末現在の人口は1万8961人、8149世帯が暮らしている。

毎年200戸の分譲

ポイントは、毎年おおむね200戸しか分譲しない原則を死守していること。一度に大量の住宅を供給すると、街の年齢別の人口構成が乱れ、かつての団地のように一挙に高齢化が進むからだ。

また、足りないインフラ、設備は山万自らがつくってきた。

1982年に戦後初めての鉄道事業許可を受けて、83年には街の中を一周するユーカリが丘線を全線開通させた。さらに保育園や高齢者のための福祉施設を設け、18年には病院をグループ傘下に入れ、20年には路線バスを開業、25年4月には介護士や保育士を養成する国際福祉専門学校が開校する。

この街には「エリアマネジメントグループ」という、いわば住民の〝御用聞き〟スタッフが7人いる。

彼らの仕事は、入居時に取得した住民の家族構成など、細かい最新のデータを基にあらゆるお世話をすることで、空き家が出れば入居者を探すなどすぐに対応する。東日本大震災直後も独居老人の世帯を回り、安否確認や困りごとがないかなどを聞いて回った。

こうした行政の手が届かない細かいサービスは子ども、働き盛り、中高年と、どの世代からも評価されている。この街に住み続けたいと思う住民が多く、「ユーカリが丘」に住んでいる人が家族や親戚等を近くに呼び寄せる、「近居」という流れが定着しているという。

家を売却して住み替えたいときは、査定価格100%で山万が買い取ってくれるので、この街で一生、住み続けることが可能になっている。

1991年にタワーマンションを6000万円弱で購入したAさん(78歳)は、子ども2人を学校に通わせて30年以上住んできた。「都心に出掛けなくても、この街には何でもそろっているので、家族皆で便利で快適に暮らすことができた」と満足げだ。

林副会長は「ほとんどの街づくりが、マンションや戸建て住宅を5〜10年の間に何期かに分けて建設したら、あとは自治体と住民任せだ。当社は住民からのアンケートに基づいて、将来的に何が必要になるかを見越した持続可能な街づくりをしてきた。すべての住民を満足させることは難しいが、目指しているのは、住民の皆さんの最大多数の最大幸福だ」と話す。

マンション投資が過熱しすぎて、実需で購入することや高経年化したマンションでは管理・維持が困難になっている。その原因の一部には野放図な住宅政策にある。今こそ、中長期的なビジョンを再構築するべきだ>(以上「Wedge」より引用)

ポイントは、毎年おおむね200戸しか分譲しない原則を死守していること。一度に大量の住宅を供給すると、街の年齢別の人口構成が乱れ、かつての団地のように一挙に高齢化が進むからだ。

また、足りないインフラ、設備は山万自らがつくってきた。

1982年に戦後初めての鉄道事業許可を受けて、83年には街の中を一周するユーカリが丘線を全線開通させた。さらに保育園や高齢者のための福祉施設を設け、18年には病院をグループ傘下に入れ、20年には路線バスを開業、25年4月には介護士や保育士を養成する国際福祉専門学校が開校する。

この街には「エリアマネジメントグループ」という、いわば住民の〝御用聞き〟スタッフが7人いる。

彼らの仕事は、入居時に取得した住民の家族構成など、細かい最新のデータを基にあらゆるお世話をすることで、空き家が出れば入居者を探すなどすぐに対応する。東日本大震災直後も独居老人の世帯を回り、安否確認や困りごとがないかなどを聞いて回った。

こうした行政の手が届かない細かいサービスは子ども、働き盛り、中高年と、どの世代からも評価されている。この街に住み続けたいと思う住民が多く、「ユーカリが丘」に住んでいる人が家族や親戚等を近くに呼び寄せる、「近居」という流れが定着しているという。

家を売却して住み替えたいときは、査定価格100%で山万が買い取ってくれるので、この街で一生、住み続けることが可能になっている。

1991年にタワーマンションを6000万円弱で購入したAさん(78歳)は、子ども2人を学校に通わせて30年以上住んできた。「都心に出掛けなくても、この街には何でもそろっているので、家族皆で便利で快適に暮らすことができた」と満足げだ。

林副会長は「ほとんどの街づくりが、マンションや戸建て住宅を5〜10年の間に何期かに分けて建設したら、あとは自治体と住民任せだ。当社は住民からのアンケートに基づいて、将来的に何が必要になるかを見越した持続可能な街づくりをしてきた。すべての住民を満足させることは難しいが、目指しているのは、住民の皆さんの最大多数の最大幸福だ」と話す。

マンション投資が過熱しすぎて、実需で購入することや高経年化したマンションでは管理・維持が困難になっている。その原因の一部には野放図な住宅政策にある。今こそ、中長期的なビジョンを再構築するべきだ>(以上「Wedge」より引用)

「<都内のマンションは高すぎる!>マンション難民はどこへ住めばいいのか?1億円超えが当たり前の時代に」と題して中西享( ジャーナリスト)氏が昨今の東京の住宅事情を書いている。

予てより、私は東京都心のマンション価格は異常だと批判してきた。自由市場だから買い手がいる限りマンション価格を高騰させるのはマンション業者の手腕の見せ所かも知れないが、それは殆ど詐欺的と云わざるを得ない。

なぜなら、土地価格がいかに高騰していようが、そこにタワマンを建てれば一戸当たりの土地面積は普通の一戸建てより比べ物にならないほど僅かでしかない。だからマンション価格に占める土地の割合は極めて少ないと考えざるを得ない。そうすると建築費が高額なのか、と云うと地方て建てようが東京で建てようが、建築費は大して変わらない。

鉄筋コンクリート建築物の坪単価は鉄骨造で85万円~120万円/坪、鉄筋コンクリート造で 90万円~125万円/坪、鉄骨鉄筋コンクリート造で110万円~135万円/坪、となっている。いかにタワマンの一坪当たりの建築費が高騰しているからと云っても、150万円/坪前後だと云われている。それで計算すると大体のマンションの一戸当たり原価が算出できる。

ちなみにマンションの一棟当たり平均戸数は「5階建以下」が41戸、「6~12階建」58戸、「13~19階建」121戸、「20階建以上」324戸となっている。タワマンと云われる20階建て以上は324戸が平均だから、タワマンのマンション価格に占める土地価格の割合は一戸建ての1/300以下ということになる。つまりタワマンの立地する土地価格が郊外の土地価格の300倍以上したとしても、郊外の一戸建ての土地価格と同じということだ。

そして現在では新築住宅の坪単価は平均して概ね70万円前後だが、一部の高級注文住宅では坪単価140万円を超えているという。だからタワマンが高価で戸建てが安いというのはマスメディアや宣伝戦略が作り出した妄想でしかない。

マスメディアが販売価格だけに目を奪われて新築事情を報じるから「マンションは高い」という風聞が蔓延する。「億ション」の原価を解剖すると、その大部分はマンション業者の「儲け」ということになる。

しかもマンションは購入したら支払いが終わりではない。住宅ローンを組んだならローン返済があることは一戸建と変わらないが、それ以外に「共益費」や「修繕積立金」が必要となる。それら以外にも「建替え費」の積み立ても必要なのだが、それを積み立てているマンションは少ない。現実問題としてタワマンもいつの日にか必ず耐用年数を超える日がやって来る。その際にはマンションの解体撤去と建て替えに巨額費用が必要となるのは明らかだ。それとも耐用年数を過ぎたタワマンから住民は退去して、老朽タワマンを放置するのだろうか。しかも容積率一杯に立てたタワマンに立替による戸数の増加という利益が生じる余地がない。その頃になるとタワマンを分譲したマンション業者は跡形もなく消え去っているだろう。まさに負動産と化した老朽タワマンの処分に自治体が悩まされる日がやって来るのではないかと危惧する。

「億ションだ」「中古マンションはまだまだ需要がある」といった宣伝文句に騙されないことだ。マンションで価値が劣化しない土地部分は極めて少なく、マンションを資産と見なす方がどうかしている。老朽化したなら古いコンクリートの塊でしかない。しかも天然石よりも劣化スピードは遥かに速い。

しかもコンクリート内部の配菅やビニール被膜の配線などの劣化スピードはコンクリートよりも早い。室内に設えたシステムキッチンやユニットバスなどの劣化スピードは配線類よりも一層早い。それらの入れ替えについても最初から検討しておかなければならない。一戸建てなら庭に放り出して徐々に搬出すれば良いが、タワマンならそうはいかない。くれぐれも資産形成だの便利な暮らしだのといった宣伝文句に騙されないことをお祈りする。