日本経済は複雑性を大事にすべきだ、というドイツ人の指摘。

<私は大学生の頃に日本に興味を持つようになった。その頃は、漢字やお寺、建築物が中心だったが、特に興味を持ったのは漢字で、日本語クラスにも入った。初めて訪日した時のことは今でも忘れることができない。日本経済および経営の研究者として、今でも年に数回訪日するが、そのたびに気になっていることがある。それは、自国への不平不満─「日本はもうだめだ」「日本には希望がない」─を口にする日本の友人や知人が少なくないことだ。

(注:文中「私とは」ウリケ・シェーデ ウリケ・シェーデ(Ulrike Schaede)氏でカリフォルニア大学サンディエゴ校 グローバル政策・戦略大学院 教授。ドイツ出身。9年以上の日本在住経験を持つ。日本の経営、ビジネス、科学技術を社会政策と経営戦略面から研究し、サンディエゴと日本をつなぐ研究所「Japan Forum for Innovation and Technology (JFIT)」のディレクターも務める。一橋大学経済研究所、日本銀行などで研究員・客員教授を歴任。著書に『シン・日本の経営』(日経BP)など。)

メディア報道もこの悲観論に加担してきた。「失われた30年」という言葉はその典型だ。技術の進歩によって外国語が瞬時に翻訳される今日、こうした否定的な論調は瞬く間に世界中を駆け巡っていく。「同じ話」が繰り返されれば、真実でなくとも次第に社会通念として受け入れられてしまう。

日本はさまざまな社会課題を抱え、経済成長率や経済規模で再び「ナンバーワン」になることは困難である。だが、一人の日本研究者として日本の皆さんに伝えたいことは、日本にはまだ希望があり、世界の先駆者として、経済的繁栄に向け、よりバランスのとれた「新たな道」を切り拓いていける可能性を秘めた国であるということだ。

そしてそれは、経済活動、政治的安定、社会的結束と企業の成功とのバランスを図った独自の着地点を探りながら、他国のモデルや制度に惑わされず、着実かつ持続可能な経済成長を追い求める国の姿として、これからの世界の新しいモデルになるかもしれない。

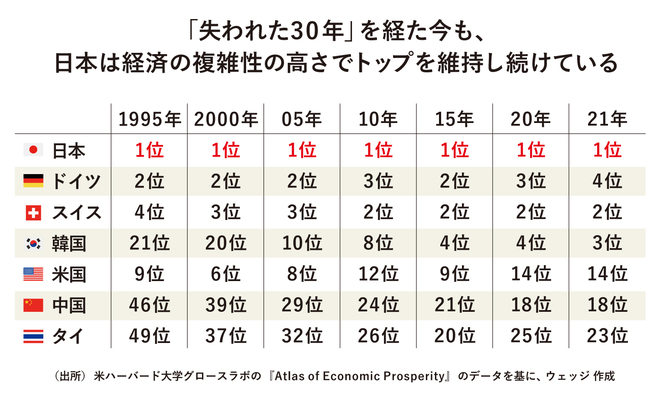

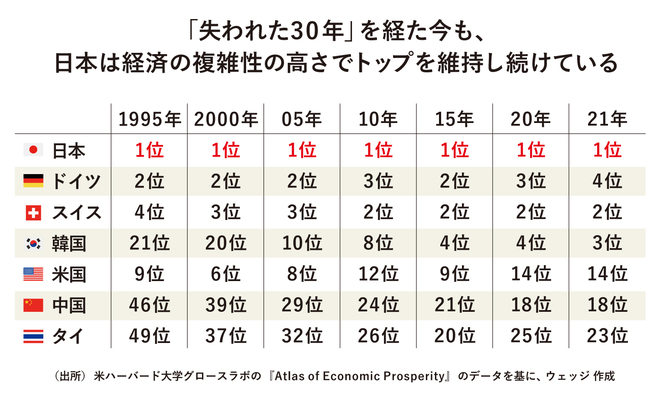

「失われた30年」を経験してもなお、日本は世界4位の経済大国である。その理由は、グローバルな技術リーダーであることに変わりはないからだ。米ハーバード大学のグロースラボが公表しているデータによれば、「経済複雑性ランキング」で日本は過去30年にわたって世界1位である。

これは、「その国の輸出品の多様性と複雑性」と「製品の偏在性」という2つの指標に基づいている。製品の偏在性とは、どれだけ多くの国でその製品をつくれるかだ。つまり、経済複雑性が高い国は、高度で専門的な組織能力を幅広く保有し、複雑かつ希少で独自性のある製品を生産できるのである。日本は「失われた30年」の中でも、企業レベルでは特定の技術分野で中核的な強みを持ち続けてきた。

さらに付け加えれば、日本企業は製造機械や部品のみならず、その他の中間財でも世界で圧倒的な市場シェアを占めている。

例えば、半導体製造に欠かせないフォトレジストや液晶パネル用の偏光板フィルムのシェアでは、JSRが世界的なリーダーである。また、オリンパス、ペンタックス、富士フイルムのシェアを合わせると、医療用内視鏡で80%以上、特殊内視鏡では100%だ(いずれも2022年度)。

このように、多くの主要な川上のセグメントで日本企業がグローバル・バリューチェーンを支えるキーテクノロジーを有しているのである。それらは目に見える「最終製品」ではないことも多いため、国内外の消費者はこうした日本の中間財の技術や生産設備の重要性に気がつきにくい。だが、この「ジャパン・インサイド」は日本の強力な強みである。それは、ある分野において「他の国が真似できないことを持っている」ということだ。

「〈ドイツ人の日本研究者が語る〉悲観論をやめ、日本らしい「独自の道」を歩め」と題して、ドイツ人日本研究者ウリケ・シェーデ ウリケ・シェーデ(Ulrike Schaede)(カリフォルニア大学サンディエゴ校 グローバル政策・戦略大学院 教授)氏が寄稿している。

(注:文中「私とは」ウリケ・シェーデ ウリケ・シェーデ(Ulrike Schaede)氏でカリフォルニア大学サンディエゴ校 グローバル政策・戦略大学院 教授。ドイツ出身。9年以上の日本在住経験を持つ。日本の経営、ビジネス、科学技術を社会政策と経営戦略面から研究し、サンディエゴと日本をつなぐ研究所「Japan Forum for Innovation and Technology (JFIT)」のディレクターも務める。一橋大学経済研究所、日本銀行などで研究員・客員教授を歴任。著書に『シン・日本の経営』(日経BP)など。)

メディア報道もこの悲観論に加担してきた。「失われた30年」という言葉はその典型だ。技術の進歩によって外国語が瞬時に翻訳される今日、こうした否定的な論調は瞬く間に世界中を駆け巡っていく。「同じ話」が繰り返されれば、真実でなくとも次第に社会通念として受け入れられてしまう。

日本はさまざまな社会課題を抱え、経済成長率や経済規模で再び「ナンバーワン」になることは困難である。だが、一人の日本研究者として日本の皆さんに伝えたいことは、日本にはまだ希望があり、世界の先駆者として、経済的繁栄に向け、よりバランスのとれた「新たな道」を切り拓いていける可能性を秘めた国であるということだ。

そしてそれは、経済活動、政治的安定、社会的結束と企業の成功とのバランスを図った独自の着地点を探りながら、他国のモデルや制度に惑わされず、着実かつ持続可能な経済成長を追い求める国の姿として、これからの世界の新しいモデルになるかもしれない。

「失われた30年」を経験してもなお、日本は世界4位の経済大国である。その理由は、グローバルな技術リーダーであることに変わりはないからだ。米ハーバード大学のグロースラボが公表しているデータによれば、「経済複雑性ランキング」で日本は過去30年にわたって世界1位である。

これは、「その国の輸出品の多様性と複雑性」と「製品の偏在性」という2つの指標に基づいている。製品の偏在性とは、どれだけ多くの国でその製品をつくれるかだ。つまり、経済複雑性が高い国は、高度で専門的な組織能力を幅広く保有し、複雑かつ希少で独自性のある製品を生産できるのである。日本は「失われた30年」の中でも、企業レベルでは特定の技術分野で中核的な強みを持ち続けてきた。

さらに付け加えれば、日本企業は製造機械や部品のみならず、その他の中間財でも世界で圧倒的な市場シェアを占めている。

例えば、半導体製造に欠かせないフォトレジストや液晶パネル用の偏光板フィルムのシェアでは、JSRが世界的なリーダーである。また、オリンパス、ペンタックス、富士フイルムのシェアを合わせると、医療用内視鏡で80%以上、特殊内視鏡では100%だ(いずれも2022年度)。

このように、多くの主要な川上のセグメントで日本企業がグローバル・バリューチェーンを支えるキーテクノロジーを有しているのである。それらは目に見える「最終製品」ではないことも多いため、国内外の消費者はこうした日本の中間財の技術や生産設備の重要性に気がつきにくい。だが、この「ジャパン・インサイド」は日本の強力な強みである。それは、ある分野において「他の国が真似できないことを持っている」ということだ。

変化の「遅さ」は停滞か? シリコンバレーは「お手本」か?

私が「日本の再浮上」に期待できるとみるもう一つの側面は、進捗の「遅さ」である。時にはイライラが募り、無能だと誤解されることさえある。ただし、「遅い」からといって日本が停滞しているのではない。これは社会に損害を与えず「安定」を享受することと引き換えに日本が支払っている「代償」だと捉えることもできる。

著者は「今の日本の最大の課題は『絶え間ない悲観と憂鬱』とでも呼ぶべき考え方が蔓延していることだ」と説く。本書では、日本経済や日本企業の経営の観点から「長所」と「短所」を鋭く分析しており、最後は「日本には希望がある」の一言で締め括られる。

私が「日本の再浮上」に期待できるとみるもう一つの側面は、進捗の「遅さ」である。時にはイライラが募り、無能だと誤解されることさえある。ただし、「遅い」からといって日本が停滞しているのではない。これは社会に損害を与えず「安定」を享受することと引き換えに日本が支払っている「代償」だと捉えることもできる。

著者は「今の日本の最大の課題は『絶え間ない悲観と憂鬱』とでも呼ぶべき考え方が蔓延していることだ」と説く。本書では、日本経済や日本企業の経営の観点から「長所」と「短所」を鋭く分析しており、最後は「日本には希望がある」の一言で締め括られる。

著者が見た日本の希望とは─。

1980年代に筆者が留学生として初めて訪日した時、多くの工事現場に「安全第一」と書かれた旗が掲げられていた。大勢の日本人が絶えず安全に気を配っていることは、諸外国と比較して規則や規制が多いことにも表れている。慎重でルールをよく守ることは日本人の文化の一つである。

米スタンフォード大学ビジネススクールのミシェル・ゲルファンド教授の研究によれば、日本は世界で最もタイトな民主主義先進国のひとつである。「エレベーターの中で食事をしてもよいか」「歩道で歌うことに問題はないか」など、公共の場における特定の行動が適切かどうかを評価すると、ほとんどの人に「強い合意」がある。タイトな文化では多くの場合、予測可能性が高いことやルーティンが強く好まれる。日本の電車の定時運行はその代表例だろう。

一方で、同じ研究の中で米国はルーズな文化の国の一つとされている。その中でも、最もルーズなのが、シリコンバレーを含むカリフォルニア州である。ただしここで重要なのは、タイトな文化であれ、ルーズな文化であれ、それは単なる「違い」にすぎず、評価の善しあしを示すものではなく、得意なことが異なる可能性があるということだ。例えば、前者が細部へのこだわりと相性が良いのに対し、後者は迅速なイノベーションに向いているかもしれない。

日本の変化のスピードが「遅い」のは社会的選択によるものだということもできる。これが、経済的な繁栄と安定した社会を両立させる新しいシステムを見つけるという独自の道につながっている。日本を「遅れている」と考える人々の多くは、シリコンバレーと比較してそう言っているのだろうが、これは誤解を招く。日本のタイトな文化とシリコンバレーのルーズな文化を比較するのは、リンゴとオレンジを比較するようなものだからだ。

たしかに、シリコンバレーの流動的で高速なアイデア市場は、外部から見ると魅力的だが、内部の実態は「食うか食われるか」の環境であり、社会や人間のウェルビーイングの大きな犠牲を払っている。誰もが知る一つの成功企業の背後には、聞いたことのない失敗企業がごまんとある。日本はこれとは対照的に、大勢の犠牲の上に一握りの成功者を生む「焼き畑」方式にあまり寛容ではない。シリコンバレーの仕組みを単に模倣するだけでは、成功の可能性は低いだろう。

それに関連して、最近の米国社会は正常な状態ではなくなりつつある。なぜだろうか。私は、経済のみならず社会も「金融化」し、全てが「取引」になっているからではないかと思う。

例えば、マイホームの購入目的は通常、(家族で)その家に居住することに加え、もう一つの側面として、その地域社会の一員になるためでもある。それが今は「投資目的」のためにマイホームを購入する側面が強くなっている。「Everything is finance」つまり、「生活全部が金融化」している社会になっており、米国に「middle class(中間層)」はいなくなった。いるのは、「ultra right」か「ultra left」という憂慮すべき状況である。日本にはこうなってほしくない。

1980年代に筆者が留学生として初めて訪日した時、多くの工事現場に「安全第一」と書かれた旗が掲げられていた。大勢の日本人が絶えず安全に気を配っていることは、諸外国と比較して規則や規制が多いことにも表れている。慎重でルールをよく守ることは日本人の文化の一つである。

米スタンフォード大学ビジネススクールのミシェル・ゲルファンド教授の研究によれば、日本は世界で最もタイトな民主主義先進国のひとつである。「エレベーターの中で食事をしてもよいか」「歩道で歌うことに問題はないか」など、公共の場における特定の行動が適切かどうかを評価すると、ほとんどの人に「強い合意」がある。タイトな文化では多くの場合、予測可能性が高いことやルーティンが強く好まれる。日本の電車の定時運行はその代表例だろう。

一方で、同じ研究の中で米国はルーズな文化の国の一つとされている。その中でも、最もルーズなのが、シリコンバレーを含むカリフォルニア州である。ただしここで重要なのは、タイトな文化であれ、ルーズな文化であれ、それは単なる「違い」にすぎず、評価の善しあしを示すものではなく、得意なことが異なる可能性があるということだ。例えば、前者が細部へのこだわりと相性が良いのに対し、後者は迅速なイノベーションに向いているかもしれない。

日本の変化のスピードが「遅い」のは社会的選択によるものだということもできる。これが、経済的な繁栄と安定した社会を両立させる新しいシステムを見つけるという独自の道につながっている。日本を「遅れている」と考える人々の多くは、シリコンバレーと比較してそう言っているのだろうが、これは誤解を招く。日本のタイトな文化とシリコンバレーのルーズな文化を比較するのは、リンゴとオレンジを比較するようなものだからだ。

たしかに、シリコンバレーの流動的で高速なアイデア市場は、外部から見ると魅力的だが、内部の実態は「食うか食われるか」の環境であり、社会や人間のウェルビーイングの大きな犠牲を払っている。誰もが知る一つの成功企業の背後には、聞いたことのない失敗企業がごまんとある。日本はこれとは対照的に、大勢の犠牲の上に一握りの成功者を生む「焼き畑」方式にあまり寛容ではない。シリコンバレーの仕組みを単に模倣するだけでは、成功の可能性は低いだろう。

それに関連して、最近の米国社会は正常な状態ではなくなりつつある。なぜだろうか。私は、経済のみならず社会も「金融化」し、全てが「取引」になっているからではないかと思う。

例えば、マイホームの購入目的は通常、(家族で)その家に居住することに加え、もう一つの側面として、その地域社会の一員になるためでもある。それが今は「投資目的」のためにマイホームを購入する側面が強くなっている。「Everything is finance」つまり、「生活全部が金融化」している社会になっており、米国に「middle class(中間層)」はいなくなった。いるのは、「ultra right」か「ultra left」という憂慮すべき状況である。日本にはこうなってほしくない。

認識すべき長所と短所 「世界1位」よりも重要なこと

多くの日本人は社会の安定を求めているが、日本企業もいよいよ変革の時を迎えている。特に、「昭和的な価値観」の根強い会社や経営陣が二つの圧力に晒されていることが大きい。

一つは、人手不足の圧力に常に晒されていることだ。しかも近年、日本では才能がある人の転職も盛んである。転職理由はさまざまだが、会社の労働条件や旧態依然の体質を好まない有能な社員は見切りをつけ、新しい会社を求めるようになっている。

年配者からすると、「最近の若者は我慢が足りない」「自分の時はそんなことは許されなかった」という考えを持つかもしれない。だが、その考えを改めず、「昭和的な価値観」が支配する会社を変革する努力を怠れば、有能な人物からは選ばれなくなり、そうした企業は、ゆくゆくは淘汰される運命になるであろう。

もう一つは、金利が徐々に上がっていくということだ。そうなれば、否応なく企業経営は方向転換をせざるを得ない。低金利の時代には、そこまで高い利益を上げる必要はなかったが、お金がより高価になった今、企業はより高い利益を生み出す事業戦略が必要になる。旧来型の発想から脱却した「経営戦略」が求められているのである。

こうした状況の中でも安定を保ち、日本型のイノベーション・システムを確立させる道は必ずある。日本人が日本企業に適応した形でその仕組みをつくり上げていくべきであり、安易にシリコンバレー流や米国流を直輸入することは避けなければならない。

日本の突破口は、「悲観と憂鬱」が蔓延している状況を打破することだ。

21世紀で重要なのは、世界1位の経済大国になることよりも経済成長と社会の安定とのバランスをうまくとっていくことだと思う。経済的な生産活動と環境の持続可能性を両立させ、企業の進歩や人々の幸福を共存させることの重要性はいっそう増していく。

この新しい道を見つけるための第一歩は、日本の長所と短所をトレードオフの関係として新たに認識することだ。日本人と日本経済にとって真に重要な目標に優先順位を付け、長所を伸ばし、短所を克服することに集中することが、日本の将来に道筋をつけるための戦略的な方法になるだろう>(以上「Wedge」より引用)

多くの日本人は社会の安定を求めているが、日本企業もいよいよ変革の時を迎えている。特に、「昭和的な価値観」の根強い会社や経営陣が二つの圧力に晒されていることが大きい。

一つは、人手不足の圧力に常に晒されていることだ。しかも近年、日本では才能がある人の転職も盛んである。転職理由はさまざまだが、会社の労働条件や旧態依然の体質を好まない有能な社員は見切りをつけ、新しい会社を求めるようになっている。

年配者からすると、「最近の若者は我慢が足りない」「自分の時はそんなことは許されなかった」という考えを持つかもしれない。だが、その考えを改めず、「昭和的な価値観」が支配する会社を変革する努力を怠れば、有能な人物からは選ばれなくなり、そうした企業は、ゆくゆくは淘汰される運命になるであろう。

もう一つは、金利が徐々に上がっていくということだ。そうなれば、否応なく企業経営は方向転換をせざるを得ない。低金利の時代には、そこまで高い利益を上げる必要はなかったが、お金がより高価になった今、企業はより高い利益を生み出す事業戦略が必要になる。旧来型の発想から脱却した「経営戦略」が求められているのである。

こうした状況の中でも安定を保ち、日本型のイノベーション・システムを確立させる道は必ずある。日本人が日本企業に適応した形でその仕組みをつくり上げていくべきであり、安易にシリコンバレー流や米国流を直輸入することは避けなければならない。

日本の突破口は、「悲観と憂鬱」が蔓延している状況を打破することだ。

21世紀で重要なのは、世界1位の経済大国になることよりも経済成長と社会の安定とのバランスをうまくとっていくことだと思う。経済的な生産活動と環境の持続可能性を両立させ、企業の進歩や人々の幸福を共存させることの重要性はいっそう増していく。

この新しい道を見つけるための第一歩は、日本の長所と短所をトレードオフの関係として新たに認識することだ。日本人と日本経済にとって真に重要な目標に優先順位を付け、長所を伸ばし、短所を克服することに集中することが、日本の将来に道筋をつけるための戦略的な方法になるだろう>(以上「Wedge」より引用)

「〈ドイツ人の日本研究者が語る〉悲観論をやめ、日本らしい「独自の道」を歩め」と題して、ドイツ人日本研究者ウリケ・シェーデ ウリケ・シェーデ(Ulrike Schaede)(カリフォルニア大学サンディエゴ校 グローバル政策・戦略大学院 教授)氏が寄稿している。

シェーデ氏によると日本経済の強さは「複雑性」にあるという。つまり単一の産業に深く依存した経済国でないことが、日本経済の最大の強みだそうだ。同時に日本経済の強さは「安定性」にあるという。

例えとしてシェーデ氏は米国のシリコンバレーを上げる。変化が早く飛躍的な進歩を遂げるシリコンバレーの企業群は魅力的だが、そこでは熾烈な競争が展開されている。成功したGAFAMの陰には失敗したIT企業がゴマンとある。しかも成功したとはいえ、少しでも油断するとGAFAMといえども忽ち業績悪化に見舞われる熾烈な競争社会だということだ。

そして米国では生活までも投資の場となり、厚い中間所得層「middle class」はいなくなり、いるのは「ultra right」か「ultra left」だけだという。

しかし現在では日本でも「投資」を勧める評論家が持て囃される風潮がある。政府までも個々人が投資で資産運用するように奨励している。非課税のNISAに投資するように唆された国民の多くは、結果として株式相場の暴落で損害を受けた。

昔から日本国民には「お金」の話をするのは「はしたない」という風潮があった。いかに苦しい暮らしをしていても「武士は食わねど高楊枝」とやせ我慢をするのを以て了とした。かといって、怠惰な暮らしに身を委ねていたわけではない。彼らは身分制度の中で、自分に与えられた身分を精一杯に生きた。

「失われた30年」は必ずしもネガティブな時代ではなかった、とシェーデ氏はいう。「失われた30年」に日本はすべてを失ったのではなく、「停滞した30年」は過去の制度や社会を温存した側面もある、と指摘する。

日本経済の複雑性を保っているのは変化が緩やかだったからではないか、という。熾烈な競争社会なら、成長するか破産するかのどちらかになり、経済の複雑性は失われていた。しかし日本は複雑性によって世界の中で確たる位置を占めることが出来、今後とも日本抜きでは成り立たない産業分野が数多くあることは日本の強みだ。

日本もシリコンバレーのような進歩を実現すべきだ、という意見にシェーデ氏は賛成しないようだ。シリコンバレーは米国にあれば良いのであって、日本になくても構わない、という。

つまり日本には日本型の経済モデルがある。必ずしも世界のトップ企業を目指す必要はない。しかしトップ企業を目指す経営者が出たなら、世界のトップ企業になることは不可能ではない。なぜなら日本には様々なセグメントが存在するからだ。

しかしシェーデ氏は「日本人が日本企業に適応した形でその仕組みをつくり上げていくべきであり、安易にシリコンバレー流や米国流を直輸入することは避けなければならない」と警告している。そして「日本の長所と短所をトレードオフの関係として新たに認識することだ。日本人と日本経済にとって真に重要な目標に優先順位を付け、長所を伸ばし、短所を克服することに集中することが、日本の将来に道筋をつけるための戦略的な方法になるだろう」と結んでいる。シェーデ氏のドイツ人から見た日本を大いに参考にすべきではないか。なぜならシェーデ氏が見た日本もまた、鏡に映った日本の姿だから。