世界はBRICsの台頭による「民主主義vs権威主義」という二項対立に向かっているのではない。

<<途上国・新興国をBRICSに向かわせる原動力とは>

・BRICSには20カ国以上の途上国・新興国が加入の意思を正式に表明している。

・先進国との対立が鮮明になる中ロがメンバーのBRICSに加入を目指す国が多いことは、長年の南北対立の帰結である。

・先進国が「敵か、味方か」と二者択一を迫ることは、グローバルサウスの警戒心を強めてBRICSに接近させる原動力になりかねない。

BRICSプラスへの道

8月22日から南アフリカでBRICS首脳会合が開かれる。最大の議題の一つがメンバー国の拡大、通称BRICSプラスの発足だ。

すでに20カ国が公式に参加の意思を表明しており、そのなかにはサウジアラビア、アルゼンチン、インドネシアなど先進国と良好な関係の国も少なくなく、バイデン政権が2021年から開催している民主主義サミットに参加している国も含まれる。

ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字をとったBRICSは、先進国主導の国際秩序と距離を置く新興国の集まりだ。中ロとそれ以外の3カ国の間に温度差はあるが、いずれもロシアのウクライナ侵攻を公式に批判していない。

今年のBRICS首脳会合では、ドルに代わる国際取引の決済手段も議論されるとみられている。これもアメリカ主導の世界への挑戦といえる。

このグループに多くの国が参加を希望することに、疑問を抱く人もいるかもしれない。

しかし、実は不思議でも何でもない。グローバルサウスには多かれ少なかれ先進国への不信感があるからだ。そこには第二次世界大戦後に多くの途上国が独立して以来、約70年におよぶ確執がある。

ただし、まとまった内容を語ろうと思えば一冊の本になってしまうので、ここでは以下の3点に絞って整理しよう。

・標準化に対する拒絶反応

・二大陣営に分裂した世界における選択の余地

・冷戦期と異なる高い流動性

「合わせろ」圧力への抵抗

第一に、根本的な理由として、標準化の圧力があげられる。

その古典的なものが自由貿易だ。経済学の標準的なテキストでは自由貿易がお互いの利益になると説かれている。

しかし、冷戦時代から途上国の間では、自由貿易が先進国の利益を大きくするものとして警戒されてきた。

まともに競争力ある産品を輸出しあえば、先進国から多くの製品は入ってくるが、途上国のなかでも貧困国には農作物や天然資源以外に輸出できるものが少なく、さらに資金力ある先進国企業に取引を握られやすいからだ。

この状況を打開するため、77カ国の途上国(77カ国グループ)は結束し、国連総会で自由貿易の修正を求めた。南北間の外交戦の結果、先進国は1971年、途上国が求めていた一般特恵関税を受け入れたのである。

一般特恵関税は途上国製品に対する関税を先進国に対するものより低く設定するものだ。それは途上国製品の価格競争力を高めるが、厳密にいえば自由貿易のルールに反する。

それでも先進国が受け入れざるを得なかったこと自体、途上国の抵抗の強さを示した。

標準化圧力のクライマックス

こうした標準化圧力は冷戦終結後の1990年代、それまで以上に加速した。イデオロギー対立が終結し、アメリカが唯一の超大国になったことで、市場経済や自由貿易が「グローバルスタンダード」と扱われるようになったためだ。

しかし、グローバル化は大企業の税制優遇や非正規雇用の増加により、アメリカにさえ格差の拡大といった副作用ももたらした。

さらに先進国の一角を占める日本でも、アメリカ式企業経営(例えば株主資本主義など)の浸透に対する暗黙の拒絶反応は、経済界を中心に根強くある。

とすると、あらゆる経済活動の標準化が進むことに対して、より外圧に弱い立場の途上国で生まれる拒絶は推して測るべしである。

グローバルスタンダードという名の暗黙の圧力は、人権、民主主義などに関してもほぼ同じだ。

その内容の良し悪しにかかわらず、優位な立場の者が頭ごなしに言えば、拒絶反応を招くことは不思議でない。言う側である先進国がしばしば自分達を例外扱いにするダブルスタンダードがあるからなおさらだ。

「G7で性的少数者の権利保護が法的に定められていないのは日本だけ」と言われた時の政府・自民党や保守派の反発は、人権分野で欧米から批判された場合の途上国の反応と基本的に同じである。

こうした拒絶は、形こそ違えども企業買収などでも見受けられる。Twitterをイーロン・マスク氏が買収して以来、社員の脱出が進んだのは、社内文化をほぼ全否定する新たな経営者への拒絶反応の現れであり、能力などに自信のある人ほど出て行ったとみてよいだろう。

この観点からみれば、標準化の圧力にさらされる途上国・新興国のなかでも力のある国ほど先進国と距離を置こうとするのは当然ともいえる。

分裂は選択の余地を大きくする

第二に、「二大陣営に世界が分裂した状態」だ。これは途上国にとって選択の余地を大きくする。

この点で現代は冷戦時代とほぼ同じだ。

冷戦時代、途上国は必要に応じて共産主義陣営に接近することで先進国を牽制した。そのなかには、共産主義イデオロギーとは無関係なまま中ソと関係を強化する国もあった。

1952年のエジプト革命はその典型だ。

それ以前、エジプトのファルーク国王は旧宗主国イギリスやアメリカと良好な関係を築いていた。ただし、イギリスのスエズ運河を領有し続ける植民地時代さながらの状態は何も変わらず、国内の民主化も格差改善もほぼ手付かずのままだった。

王政を打倒するクーデタの中心にいたナセル大佐は共産主義者ではなかった。しかし、共和政樹立後、アメリカからの援助を断りソ連と接近し、さらにスエズ運河を国有化した。

つまり、ナセルは先進国と距離を置くために共産圏を利用したのである。

これに対してイギリスは1956年、ナセル体制転覆のためフランス、イスラエルとともにスエズに軍事侵攻(第二次中東戦争)したが、「植民地主義的」という批判を集めて撤退に追い込まれた。国際的な批判の中心にいたのは、アジア、アフリカの途上国だった。

1961年、当時イギリスの政財界を代表する人物の一人だったオリバー・フランクス卿はカナダでの公演で、憂慮すべき問題として東西冷戦とともに南北問題をあげた。

途上国の多い南半球と先進国の多い北半球の間の所得格差が「南北問題」と呼ばれたのはこれが初めてだったといわれるが、途上国の不満を軽視してはいけないというフランクスの警告は、こうした時代背景のもとで登場したのだ。

フランクスの指摘のうち東西冷戦を「中ロとの対立」、南北問題を「グローバルサウス」と置き換えれば、驚くほど現代の状況に符合するといえる。

グローバル化の置き土産

そして最後に、グローバル化がもたらした流動性だ。

冷戦時代、二大陣営に世界が分断して途上国には選択の余地が広がったが、スポンサーとの関係は固定的かつ排他的になりやすかった。エジプト革命後、ナセル政権はソ連から援助を受け取ったが、入れ替わりに先進国からの援助は激減した(1978年のキャンプ・デービッド合意でアメリカとの関係を回復したが、2011年の政変で再び冷却化した)。

現代ではこれと対照的に、ほとんどの途上国が先進国と中ロのいずれとも取引し、援助も受け取っている。

だからといって大国の側は、よほどの国(北朝鮮など)でなければ、相手陣営と通じる途上国に「見せしめ」のように援助や貿易を停止したりしにくい。それをすれば、ほとんどの途上国・新興国との関係を自ら遮断しなければならなくなるからだ。

この状況で先進国か中ロのいずれかと固定的な関係を築くことは、ほとんどの途上国にとって不利益が大きい。むしろ、どちらにでも重心を移せることが、大国に対する発言力につながる。

特定の大企業とのみ仕事をしていて他に行けないことが明らかな中小企業は買い叩かれても文句を言う先がないが、それと同じことだ。

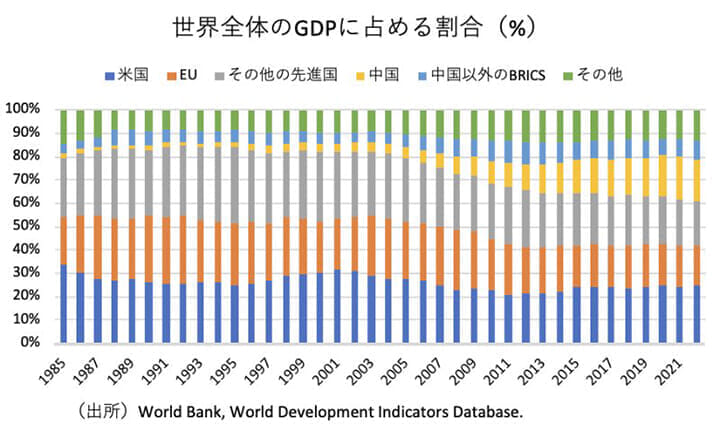

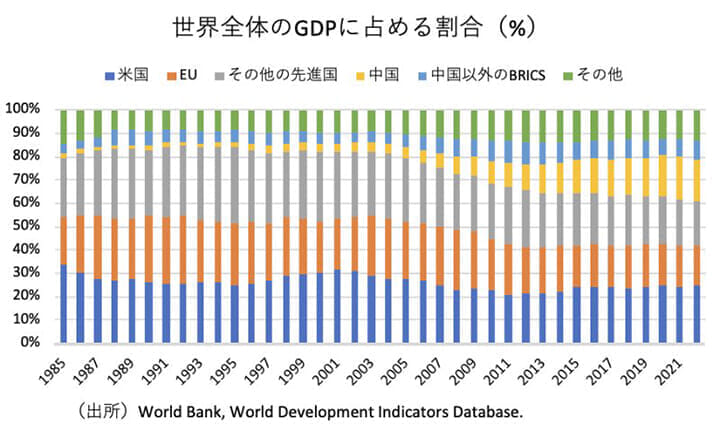

この流動性の観点からすれば、先進国と中ロの対立がこれまでになく先鋭化し、さらに中国をはじめBRICSが世界経済に占める割合がこれまでになく大きくなっているなか、リスクヘッジとしてBRICS加入に関心を持つ国が増えることは、いわば当然の結果だろう。

先述のように、グローバルサウスの多くはグローバル化に対して多かれ少なかれ不満を抱き続けてきたが、その一方ではグローバル化の産物である流動性を最大限に利用している。その意味でも、BRICS加入を目指す途上国・新興国が増えることは、歴史的な必然といえる。

それを踏まえず、「民主主義vs権威主義」「デカップリング(さすがに非現実的すぎるのでG7サミットでも否定されたが)」といったスローガンだけ唱えても、この流れは止まらない。むしろ先進国のそうした二者択一の論調は、まずますグローバルサウスを警戒させ、リスクヘッジに向かわせる原動力にさえなりかねないのである>(以上「NEWS week」より引用)

・BRICSには20カ国以上の途上国・新興国が加入の意思を正式に表明している。

・先進国との対立が鮮明になる中ロがメンバーのBRICSに加入を目指す国が多いことは、長年の南北対立の帰結である。

・先進国が「敵か、味方か」と二者択一を迫ることは、グローバルサウスの警戒心を強めてBRICSに接近させる原動力になりかねない。

BRICSプラスへの道

8月22日から南アフリカでBRICS首脳会合が開かれる。最大の議題の一つがメンバー国の拡大、通称BRICSプラスの発足だ。

すでに20カ国が公式に参加の意思を表明しており、そのなかにはサウジアラビア、アルゼンチン、インドネシアなど先進国と良好な関係の国も少なくなく、バイデン政権が2021年から開催している民主主義サミットに参加している国も含まれる。

ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカの頭文字をとったBRICSは、先進国主導の国際秩序と距離を置く新興国の集まりだ。中ロとそれ以外の3カ国の間に温度差はあるが、いずれもロシアのウクライナ侵攻を公式に批判していない。

今年のBRICS首脳会合では、ドルに代わる国際取引の決済手段も議論されるとみられている。これもアメリカ主導の世界への挑戦といえる。

このグループに多くの国が参加を希望することに、疑問を抱く人もいるかもしれない。

しかし、実は不思議でも何でもない。グローバルサウスには多かれ少なかれ先進国への不信感があるからだ。そこには第二次世界大戦後に多くの途上国が独立して以来、約70年におよぶ確執がある。

ただし、まとまった内容を語ろうと思えば一冊の本になってしまうので、ここでは以下の3点に絞って整理しよう。

・標準化に対する拒絶反応

・二大陣営に分裂した世界における選択の余地

・冷戦期と異なる高い流動性

「合わせろ」圧力への抵抗

第一に、根本的な理由として、標準化の圧力があげられる。

その古典的なものが自由貿易だ。経済学の標準的なテキストでは自由貿易がお互いの利益になると説かれている。

しかし、冷戦時代から途上国の間では、自由貿易が先進国の利益を大きくするものとして警戒されてきた。

まともに競争力ある産品を輸出しあえば、先進国から多くの製品は入ってくるが、途上国のなかでも貧困国には農作物や天然資源以外に輸出できるものが少なく、さらに資金力ある先進国企業に取引を握られやすいからだ。

この状況を打開するため、77カ国の途上国(77カ国グループ)は結束し、国連総会で自由貿易の修正を求めた。南北間の外交戦の結果、先進国は1971年、途上国が求めていた一般特恵関税を受け入れたのである。

一般特恵関税は途上国製品に対する関税を先進国に対するものより低く設定するものだ。それは途上国製品の価格競争力を高めるが、厳密にいえば自由貿易のルールに反する。

それでも先進国が受け入れざるを得なかったこと自体、途上国の抵抗の強さを示した。

標準化圧力のクライマックス

こうした標準化圧力は冷戦終結後の1990年代、それまで以上に加速した。イデオロギー対立が終結し、アメリカが唯一の超大国になったことで、市場経済や自由貿易が「グローバルスタンダード」と扱われるようになったためだ。

しかし、グローバル化は大企業の税制優遇や非正規雇用の増加により、アメリカにさえ格差の拡大といった副作用ももたらした。

さらに先進国の一角を占める日本でも、アメリカ式企業経営(例えば株主資本主義など)の浸透に対する暗黙の拒絶反応は、経済界を中心に根強くある。

とすると、あらゆる経済活動の標準化が進むことに対して、より外圧に弱い立場の途上国で生まれる拒絶は推して測るべしである。

グローバルスタンダードという名の暗黙の圧力は、人権、民主主義などに関してもほぼ同じだ。

その内容の良し悪しにかかわらず、優位な立場の者が頭ごなしに言えば、拒絶反応を招くことは不思議でない。言う側である先進国がしばしば自分達を例外扱いにするダブルスタンダードがあるからなおさらだ。

「G7で性的少数者の権利保護が法的に定められていないのは日本だけ」と言われた時の政府・自民党や保守派の反発は、人権分野で欧米から批判された場合の途上国の反応と基本的に同じである。

こうした拒絶は、形こそ違えども企業買収などでも見受けられる。Twitterをイーロン・マスク氏が買収して以来、社員の脱出が進んだのは、社内文化をほぼ全否定する新たな経営者への拒絶反応の現れであり、能力などに自信のある人ほど出て行ったとみてよいだろう。

この観点からみれば、標準化の圧力にさらされる途上国・新興国のなかでも力のある国ほど先進国と距離を置こうとするのは当然ともいえる。

分裂は選択の余地を大きくする

第二に、「二大陣営に世界が分裂した状態」だ。これは途上国にとって選択の余地を大きくする。

この点で現代は冷戦時代とほぼ同じだ。

冷戦時代、途上国は必要に応じて共産主義陣営に接近することで先進国を牽制した。そのなかには、共産主義イデオロギーとは無関係なまま中ソと関係を強化する国もあった。

1952年のエジプト革命はその典型だ。

それ以前、エジプトのファルーク国王は旧宗主国イギリスやアメリカと良好な関係を築いていた。ただし、イギリスのスエズ運河を領有し続ける植民地時代さながらの状態は何も変わらず、国内の民主化も格差改善もほぼ手付かずのままだった。

王政を打倒するクーデタの中心にいたナセル大佐は共産主義者ではなかった。しかし、共和政樹立後、アメリカからの援助を断りソ連と接近し、さらにスエズ運河を国有化した。

つまり、ナセルは先進国と距離を置くために共産圏を利用したのである。

これに対してイギリスは1956年、ナセル体制転覆のためフランス、イスラエルとともにスエズに軍事侵攻(第二次中東戦争)したが、「植民地主義的」という批判を集めて撤退に追い込まれた。国際的な批判の中心にいたのは、アジア、アフリカの途上国だった。

1961年、当時イギリスの政財界を代表する人物の一人だったオリバー・フランクス卿はカナダでの公演で、憂慮すべき問題として東西冷戦とともに南北問題をあげた。

途上国の多い南半球と先進国の多い北半球の間の所得格差が「南北問題」と呼ばれたのはこれが初めてだったといわれるが、途上国の不満を軽視してはいけないというフランクスの警告は、こうした時代背景のもとで登場したのだ。

フランクスの指摘のうち東西冷戦を「中ロとの対立」、南北問題を「グローバルサウス」と置き換えれば、驚くほど現代の状況に符合するといえる。

グローバル化の置き土産

そして最後に、グローバル化がもたらした流動性だ。

冷戦時代、二大陣営に世界が分断して途上国には選択の余地が広がったが、スポンサーとの関係は固定的かつ排他的になりやすかった。エジプト革命後、ナセル政権はソ連から援助を受け取ったが、入れ替わりに先進国からの援助は激減した(1978年のキャンプ・デービッド合意でアメリカとの関係を回復したが、2011年の政変で再び冷却化した)。

現代ではこれと対照的に、ほとんどの途上国が先進国と中ロのいずれとも取引し、援助も受け取っている。

だからといって大国の側は、よほどの国(北朝鮮など)でなければ、相手陣営と通じる途上国に「見せしめ」のように援助や貿易を停止したりしにくい。それをすれば、ほとんどの途上国・新興国との関係を自ら遮断しなければならなくなるからだ。

この状況で先進国か中ロのいずれかと固定的な関係を築くことは、ほとんどの途上国にとって不利益が大きい。むしろ、どちらにでも重心を移せることが、大国に対する発言力につながる。

特定の大企業とのみ仕事をしていて他に行けないことが明らかな中小企業は買い叩かれても文句を言う先がないが、それと同じことだ。

この流動性の観点からすれば、先進国と中ロの対立がこれまでになく先鋭化し、さらに中国をはじめBRICSが世界経済に占める割合がこれまでになく大きくなっているなか、リスクヘッジとしてBRICS加入に関心を持つ国が増えることは、いわば当然の結果だろう。

先述のように、グローバルサウスの多くはグローバル化に対して多かれ少なかれ不満を抱き続けてきたが、その一方ではグローバル化の産物である流動性を最大限に利用している。その意味でも、BRICS加入を目指す途上国・新興国が増えることは、歴史的な必然といえる。

それを踏まえず、「民主主義vs権威主義」「デカップリング(さすがに非現実的すぎるのでG7サミットでも否定されたが)」といったスローガンだけ唱えても、この流れは止まらない。むしろ先進国のそうした二者択一の論調は、まずますグローバルサウスを警戒させ、リスクヘッジに向かわせる原動力にさえなりかねないのである>(以上「NEWS week」より引用)

BRICSには20カ国以上の途上国・新興国が加入の意思を正式に表明しているという。そうした動きから、後進国がBRICSという「会合」に参加して、一つの世界の一極を形成しようとしているのではないか、と引用論評は問題提起している。

そもそも「BRICs」という言葉は米国の投資銀行、ゴールドマン・サックスのエコノミストだったジム・オニール氏が2001年11月30日付の投資家向けリポートで名づけたものだ。一般に「BRICS」5ヶ国と称されるのは、ブラジル、ロシア、インド、中国、南アフリカだが、現在は5ヶ国以外の20ヶ国・地域(G20)首脳会議(サミット)のメンバーが加入した団体名としてBRICsと複数表記にして用いている。先進諸国が順次経済危機に陥ったことから、世界経済を牽引する成長エンジンとしての発言力を増している。

8月22日から南アフリカでBRICS首脳会合が開かれたが、その場で中国の習近平氏はBRICsの経済基金として100億ドルを出す用意があると表明し、アジア諸国に対しては別途30億ドルを経済基金として拠出すると発言した。米国を中心とするドル経済圏に対抗するつもりで習近平氏はBRICs諸国の結束を図ろうとしたのだろう。

しかしBRICs会議こそ同床異夢だ。BRICs諸国を貫く共通の価値観があるは思えない。BRICs諸国の多くは独裁主義もしくは権威主義国家で、民主主義を標榜している国ですらマトモに民主選挙が機能している国は少ない。しかも企業会計原則が常識となっている国は無いといって良いだろう。BRICsの主導国を任じる中国ですら中国の各企業は企業会計原則を無視して、ニューヨーク証券取引場への財務諸表を提出を拒否しているではないか。

先進自由主義諸国のG7とBRICs諸国とは対立関係に陥るのだろうか。少なくとも、習近平氏はBRICs諸国を束ねて独自の経済圏を形成したいようだ。そうすると「民主主義vs権威主義」という対立関係が国際的に形成されるのか。だが、それは習近平氏の見果てぬ夢でしかなく、「民主主義vs権威主義」という二項対立は「東西冷戦」という二項対立よりも明確さを欠く。

なぜなら世界は二項対立ではないからだ。近代になって以来、人類は国際金融によって支配されてきた。あるいは「国際金融投機家たち」によって支配されてきた、と云うべきか。ただ国際金融投機家たちが、その当時の世界覇権国家に巣食って、覇権国家に身を置くことによって身の安全を図って来た。かつては英国であり、現在は米国のウォールストリートに巣食っているだけだ。

独裁者たちはその国の政治権力と軍事統帥権を手に入れると、次には版図を広げて世界制覇を夢見る傾向があるようだ。ナポレオンが、ヒトラーがそしてプーチンがそうだった。習近平氏も世界制覇したいのだろうが、その前に経済圏で米国を圧倒したいと考えているようだ。

しかし今回のBRICs基金に出した130億ドルで何が出来るのだろうか。BRICs基金創設には余りに少ないし、BRICs首脳を買収するには余りに多すぎる。ただ国際金融投機家たちに習近平氏が中国一国の経済力を傾けたとしても、対抗など到底できない。現に国際金融・投機家たちは中国ら逃げ出しているではないか。その証拠にDSの機関紙・ウォールストリートジャーナルやブルームバーグが中国の経済危機を書き出したではないか。それは中国に投資していた資金を無事回収した、という証でしかない。いよいよ中国経済の崩壊は加速度を増すだろう。

引用論評はBRICsの経済力が増大しているかのような内容だが、果たしてそうだろうか。世界のGDPに占める先進諸国とBRICs比較では先進諸国が次第に縮まっているように見えるが、中国のGDPは水膨れもいいところだし、BRICs諸国のGDPも国際金融投機家たちの資金投入があってこその成長だ。つまり国際金融投機家たちの掌で踊っているに過ぎない。

そうすると国際金融投機家たち、つまりDSたちがどのようにすれば安全に世界の富を残らず手に入れられるか、という彼らの思考回路に立って考えれば未来が見えて来る。DSたちがウォールストリートに巣食っている限り、米国の覇権は揺るがないし、ドルの基軸通貨としての地位も揺るがない。プーチンや習近平氏がドル基軸通貨に対抗しようとして、世界の金を買い集めて自国通貨発行の担保作りに励んでいるが、彼らの貨幣論はカビの生えた時代遅れのものでしかない。金本位制など国際金融規模と比較すれば金が何万トンあっても足らないことは明らかだ。

先進諸国と対抗するのではなく、BRICsも先進諸国と同調して、国際金融を再構築する挙に出る方がDSたちにとって恐ろしいことだろう。DSたちは世界がいがみ合い、対立する方が儲けになる。ただし、地球が壊れる事態に到っては元も子もないが。

2024米国大統領選挙でDSが操れるミシェル・オバマ氏を当選させれば、当面は安泰だろう。トランプ氏が民主党のロバート・ケネディ・JRを副大統領候補に抱き込むことだけは断じて避けたいだろう。彼ら二人はDSと対抗して、米国を米国民の手に取り戻そうとしているからだ。